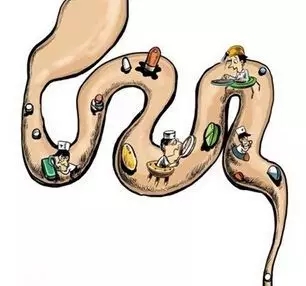

厕所,这个不雅之词,却是任何人都离不开的地方。人要生存,就得吃喝拉撒。吐故纳新,是自然规律。有进有出才正常,否则,就是病态。出,就得有出的地方。很早之前,广阔的大地就是人类的厕所,随处方便,而都能接受。时过境迁,风习早变。历经几千年的演变,蹲坑、茅房、厕所、卫生间、洗手间、盥洗室、马桶等也就应运而生。

从“茅坑”到“厕所”的实质性变化,早已今非昔比。先不说很早以前的“茅坑”了,就说40年前北京胡同和上海弄堂旁边的厕所吧!厕所面积大小不一,基本特点是脏、乱、差,人在里面一字排开,毫无隐私可言。因为公厕少,每天早晨拉屎成了个“烦心”的大问题,公厕门口手拿报纸的排队长龙成为这些城市的奇特“风景”!排队的时间你根本无法控制,因为蹲坑者的时间长短不一,你只能耐住性子慢慢等……当然,也有开心时刻,“空闲之时”,蹲坑者侃大山、谈天说地、家长里短、时事新闻、小道消息、荤素段子无奇不有,在引来笑声夹杂着屁声的同时(从生理学角度讲,这才是捧腹大笑挤出屁),也交流着大量信息。所以,时常有占着茅坑不拉屎的蹲客,目的就是想多听点说笑,这也许是一些蹲客蹲不到腿麻不想起来的原因之一吧!

尽管“厕所”之词难登大雅之堂,但与时俱进的厕所文化,却映射出社会的进步与发展。随着人类文明的进步和生活方式的变化,也就形成了不同时期的厕所文化。相关雅称逢时问世,如排泄大小便,又称方便、出恭(大便为出大恭,小便为出小恭,没屎没尿的放屁,则称为“虚恭”)、解手(大便为解大手,也称“大解”。小便为解小手,也称“小解”)、更衣、唱歌、如厕、入厕等。解大便亦称拉屎、屙屎、拉臭臭等;解小便还称撒尿、尿尿、洒水等。

排便是人体的正常行为,一般健康人每日排软便1~2次,或每周排便3次,排泄顺畅无痛苦,有规律,每次历时约5分钟。

排便受生理、心理、疾病、饮食及生活行为习惯的影响。通常当一个人的身体和精神处于正常状态时,排便比较容易,而当环境改变或精神焦虑、抑郁时,则会影响正常排便。

至于蹲便与坐便哪种方式最好,其实,蹲坐各有利弊,应遵从习惯,找到自己最舒服的姿势。一般认为,年老体弱或儿童以坐便为佳。蹲便时,相关肌肉会完全放松,这样排便不仅轻松也更加彻底。若不方便用蹲厕的话,也可以在坐便器前脚踩一个适当大小和高低的小板凳,以减少大腿和躯干的夹角,达到模拟自然蹲姿的效果。

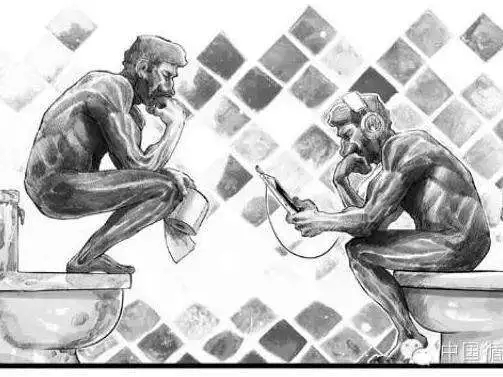

值得说明的是,排便也是个技术含量不低的动作,只有两大神经系统通力合作,动用全身多组肌肉才能得体而又快速干净地完成这一过程。以前,因条件所限,绝大部分人是蹲便。如今不少人由蹲便改为了坐便。坐便器(或马桶)虽然便捷舒适,但坐便也不能时间过长,如有人在坐便器上看书看报玩手机等,这些行为延长了如厕时间,其机制是注意力分散,抑制了排便意识,以致造成排便时间延长或排不干净。缺乏排净感反而又促使坐着不想起,如此易形成恶性循环。所以要养成“定时、专心、速战速决”的排便习惯,这样不仅达到了“快”的目的,也更有利于健康!

宿便在肠道停留过长,大便中的水分会被肠道重新吸收,则会出现便秘。而便秘是一种常见疾病,我国成年人慢性便秘患病率为4%-6%,60岁以上人群慢性便秘患病率可高达22%。便秘不仅严重影响人们的健康,亦可诱发不少疾病,特别是过度用力排便可诱发心脑血管病急性发作,甚至因诱发心肌梗死或致命性心律失常而危及生命。近年来报道在卫生间发生意外者并非罕见。尤其老年人,因起立过猛晕倒或滑倒者也并不少见。

人处于蹲位和坐位时,肛门位置最低,承受的压力也最大,直肠静脉长时间充血,静脉回流不畅,很容易形成静脉团而诱发痔疮。所以,排便时间最好控制在5分钟以内。

健康人直肠内通常没有粪便,随晨起引起的直立反射;早餐引起的胃、结肠反射,结肠产生的“集团蠕动”,将粪便推入直肠,当直肠内粪便蓄积到一定量,便产生便意。所以把如厕时间安排在早、中、晚饭后为好。当然,由于生活习惯的不同,晨起后如厕也是一个不错的选择。

部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。

发表评论

收藏

收藏

赞

赞