咋看文题,好像又是一则小广告。

一般人认为,秘方治百病多是江湖郎中或骗子出售假药玩弄的赚钱把戏。而今天介绍的这帖能治百病的千年秘方,确实耐人寻味,“况此方不误主顾,不费药金;不劳煎煮,何不服之……”。

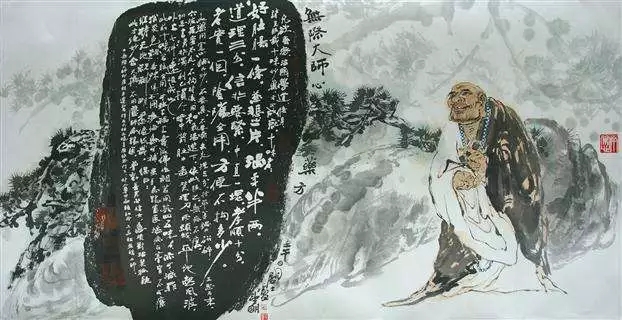

在宁波普陀山法雨寺大雄宝殿的外墙上镌刻着唐朝高僧无际大师(公元700~790年)的《心药方》。

《心药方》:慈悲心一片,好肚肠一条,温柔半两,道理三分,信行要紧,中直一块,孝顺十分,老实一个。阴骘(zhi)全用,方便不拘多少。此药用宽心锅慢炒,不要焦,不要躁,去火性三分,于平底盆内细细研碎……每日进三服,不拘时间,用和气汤送下。果能依此服之,无病不愈矣。

细细品味这帖药方,它不仅妙趣横生而又饱含哲理,积极主动、乐观向上的人生态度;宁静致远的人生境界,让你彻悟人生的真谛。奉劝世人修身养性,重德慎行。说得简单一点,就是让浮躁的那颗心,如何才能安静下来。心无搅扰,安心了,才会有健康,有事业,有收获,有作为。

尤其在“物欲横流”的时代,对浮躁郁积的“心病者”,《心药方》不是药方胜药方,因为“心病还须心药医”。心病除,心情自然快乐;心病除,身心健康也。

苏东坡说得更深刻透彻:“因病得闲殊不恶,安心是药更无方”。没有其它疗法比安心更好,只有安心这味“药”,才是治愈浮躁的良方;才是防治疾病的关键。尤其在诚信沦丧、物欲横流的当下,具有极大的普世价值。

从医学的角度看:《心药方》、安心是药更无方及大医治未病,这不仅是中华传统文化的一部分,也是儒、释、道文化与医学科学的深度融合,不仅体现了中华传统文化的各种潜在价值,更展示了中华传统文化在防病及健康养生方面的风采。作为中国传统文化的精髓,三家思想犹如三枝奇葩,所谓“以佛治心、以道治身、以儒治世”的说法,就是如何让人们修身养性,以健康的心态,成全健康的机体。

《黄帝内经》中说:“心动,则五脏六腑皆摇。” 一是说心神具有支配调节五脏六腑的功能,若心神不安,心浮气燥,将会影响五脏六腑的健康;同时也说明患病亦是心有未安的一种表现;实则重点强调心灵修炼是治疗心身疾患的良药。所以,养病重在养心,养心即养神也。因为,很多病皆从心起,也是“内心”作怪之果。人的情志变化不但是一种临床表现,也是一种值得重视的致病因素,所有疾病的产生都离不开人们的心。俗话说:身病好治,心病难疗。

医学证明:思想和情感的状态确实影响着身体的状态。情绪是引发疾病的引子,其实大部分疾病都是由长期不良的情绪造成的,如能改变自己的不良情绪,让思想和情感尽可能多的关注那些让自己心情舒畅、愉悦的事件,让内心尽可能持久的安静、平和、喜悦的状态,机体免疫力就会增强,就会不断分泌对身体健康有益的物质,从而逐渐恢复健康。

就心理疗法而言,二千多年前的《黄帝内经》就已明确指出:“治病先治神”。这里所谓的“神”是指人的精神意识活动,也就是说治病首先要有良好的精神状态,包括通过精神的调节使疾病痊愈。“心病还须心药医”,是中医学很早就沿用的治病方法,多能奏效。

千年之久的心药方之所以备受关注,流传至今,关键是独特的、鲜明的思想,以及能被大众认同的文化内涵和科学的调养方式,其重要实用价值及教化价值更是不药而愈。这不仅证明了当时中国对医学心理学的认知状况,同时也更展示了中华传统文化的博大精深。

部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。

发表评论

收藏

收藏

赞

赞