这是 达医晓护 的第 5693 篇文章

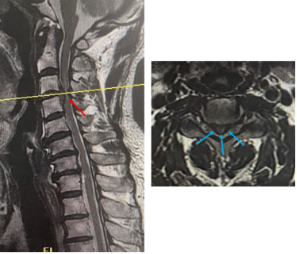

55岁的老王是一名会计,多年的伏案工作让他早已习惯了身体的些微“抗议”:脖子僵硬、偶尔的手指发麻。他总以为这是疲劳所致,贴块膏药、时不时去按摩一下也能缓解。转折发生在一个普通的工作日下午。老王连续加班多日,正准备下班回家时,突然感到手上无力,脚下像踩了厚厚的棉花,轻飘飘的找不到着力点,差点摔倒在地。他扶住工位缓了好一会儿才定下神。他想着也许是加班太累了,并没太在意。然而,接下来的几天,“脚踩棉花”的感觉非但没有消失,还愈发频繁。一次洗澡时,他惊恐地发现,用热水冲左臂时,感觉竟然比右臂迟钝许多,仿佛隔着一层东西。经家人催促,老王终于来到了医院。医生仔细听完他的描述,用叩诊锤敲击他的膝盖和肘部,发现他的腱反射异常活跃,甚至出现了病理征时,医生的表情变得严肃起来,为老王开出了颈椎磁共振检查。检查报告显示:颈椎间盘突出,脊髓变性。医生诊断脊髓型颈椎病,建议尽早手术治疗。老王很困惑,什么是“脊髓变性”,这么严重吗? 什么是脊髓变性? 脊髓变性是由于某些致病因素造成脊髓内神经相关细胞的缺血缺氧,从而引起代谢功能障碍和结构损坏。在磁共振上的表现是脊髓内出现点状或片状的高信号。颈椎病患者的脊髓变性,通常是颈椎间盘突出、骨刺、后纵韧带骨化块等致压物压迫脊髓,导致局部血液循环受阻,神经细胞长期“营养不良”,最终发生变性。急性外伤如挥鞭伤、骨折、脱位等也可瞬间压迫脊髓,引发迅速而严重的神经损伤,出现脊髓上的高信号。 红色箭头所指为脊髓局限性异常高信号,提示脊髓变性;蓝色箭头所指为压迫脊髓的巨大颈椎间盘突出 脊髓变性:不只是“老化”,而是神经的“求救信号” 脊髓型颈椎病患者由于脊髓持续受压,会出现下肢无力、发抖、打软腿、易绊倒、双下肢感觉异常和发麻等症状;上肢也可能出现麻木、酸胀、烧灼、疼痛、发抖或无力感、精细动作能力下降等。随着病情的发展,甚至会出现四肢瘫痪、大小便功能障碍等严重症状。 脊髓神经如果受压时间太久,长期处于血液供应不足的缺氧状态,就会出现脊髓变性,这不是简单的"老化"过程,而是神经组织发出的最后求救信号。如果脊髓神经的营养供应长期得不到改善,将发生神经细胞凋亡,神经功能受到严重损害。 值得注意的是,脊髓神经细胞再生能力极弱,一旦发生坏死或变性,恢复非常缓慢甚至不可逆。即使通过手术解除压迫(如椎间盘切除、椎管减压),功能恢复也常需数月乃至数年,且不一定能完全恢复。 警报如何拉响:识别早期信号 除了急性损伤,颈椎病的脊髓变性不是一个突然事件,而是一个渐进过程。身体会发出一系列预警信号: 初级阶段 偶尔的手指麻木、颈肩部僵硬感,这些症状常在休息后缓解,最容易被忽视。 进展阶段 出现特征性的“感觉异常”——如胸部束带感(仿佛被皮带紧紧勒住)、脚踩棉花感(行走时失去踏实感)。 严重阶段 运动功能障碍开始显现,如行走不稳、持物困难,甚至大小便控制障碍。 这些症状的进展速度取决于受压程度和个人代偿能力,但一旦进入后期阶段,恢复将变得异常艰难。因此,身体一旦出现上述不适症状,应尽早到医院就诊。 后记 老王最终接受了颈椎前路减压融合手术。手术很顺利,一做好手术就有了下肢轻松的感觉,但正如医生预计的那样,康复过程异常漫长,“脚踩棉花”的感觉持续了数月才逐渐减轻,左手的灵活性也未能完全恢复到生病前的状态。 “脊髓型颈椎病脊髓变性,还是早发现、早治疗的好。但关键还是日常生活里注意保养,不得病才是最好的。”老王感慨道。 作者:李娟 指导:董健 复旦大学医学科普研究所 复旦大学附属中山医院 上海市老年医学中心 上海市科委科技创新行动计划科普专项23DZ2300500、24DZ2305800,上海市健康科普人才能力提升专项(引领人才)KKPYL-2023-B04

部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。

所有人名和地名均为化名,如有雷同,纯属巧合。

椎求健康杂志主编:董健

发表评论

收藏

收藏

赞

赞