这是 达医晓护 的第 5679 篇文章

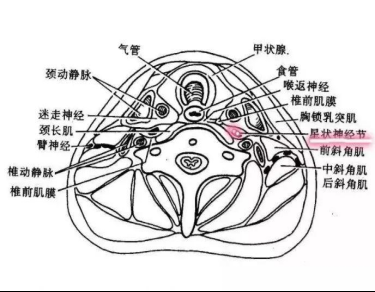

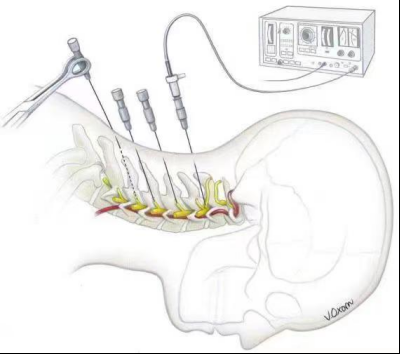

深夜九点,上海某初中的王老师批改完最后一份作业,起身时突然感到右耳一阵“蜂鸣”,紧接着听力模糊,仿佛耳朵被蒙上了一层布。她以为只是太累了,但两天后症状不减反增,甚至出现恶心呕吐,最终被诊断为 “颈源性耳鸣”。像她这样的患者,本院门诊一天至少接诊10例,且多为教师、白领、程序员等伏案工作者。 一、真实病例:被误诊的“嗡嗡声” 延误就诊的教师:王老师在休息两天后耳鸣反而加重,直到出现恶心呕吐才就医。经检查,她的耳鸣并非耳部本身问题,而是颈椎长期劳损导致的神经血管受压。 程序员的重听危机:一名银行职员长期加班患颈椎病,理疗后稍缓解,但突发单侧耳鸣。耳鼻喉科检查无异常,最终发现是颈椎小关节错位压迫椎动脉所致。 此类患者常被误诊为普通耳鸣或压力过大,但常规治疗无效。此类疾病的关键点:耳鸣伴随颈部僵硬、头痛、手麻,且与头部转动相关。 二、什么是颈源性耳鸣? 颈源性耳鸣是由颈椎急慢性损伤或退行性病变(如骨质增生、椎间盘突出)引发的一种特殊耳鸣。这类耳鸣声音常被描述为“电流声”、“嗡嗡声”或“蝉鸣”,且多与颈部姿势变化同步。 三、 谁易中招?病因与高危人群 1.主要病因 慢性劳损:长期低头工作、睡姿不当(如枕头过高)。 急性损伤:颈部外伤、落枕后未彻底治愈。 退行性变:中老年人颈椎自然老化,合并动脉硬化。 2.高危职业 教师、程序员、文案工作者等需长期伏案的群体最易患病。研究显示,30-50岁人群发病率近年增长超30%。 四、 识别信号:不只是耳鸣 1.典型伴随症状 1)颈部僵硬、活动受限。 2)头痛(尤其后枕部)。 3)视力模糊、手麻。 五、 科学治疗:从颈椎入手是关键 1.疼痛科的诊断优势: 区别于传统科室,疼痛科通过动态评估颈部姿势与耳鸣的关联性、结合颈椎影像学及血流超声检查,精准锁定责任病灶。 2.疼痛科核心治疗技术:从“治标”到“治本” 1)神经调控疗法:阻断异常信号传导 星状神经节阻滞(SGB) :在超声引导下将药物注射至颈椎前方的星状神经节,可快速降低交感神经兴奋性,扩张椎动脉及内听动脉,改善耳蜗血供。临床数据显示,80%以上患者治疗3次后耳鸣响度下降。 椎旁神经松解注射:针对颈椎小关节错位导致的神经卡压,在超声引导下对病变节段(常见C2/C3)进行抗炎药物注射,直接解除神经压迫。 2)微创松解技术:修复颈部“失衡”结构 可视化精准神经根脉冲射频:在超声或者CT引导下将射频针精准穿刺至病变节段(常见C2/C3),通过脉冲射频松解卡压的神经,并松解长期僵硬难受的颈部肌肉组织。 3.预防:拒绝成为“低头族” 1)20-20法则:每伏案20分钟,抬头活动20秒,做颈部后仰拉伸。 2)保暖防寒:空调房避免冷风直吹颈部,围巾保护椎动脉区域。 3)警惕感染:反复咽炎可能诱发颈部淋巴循环障碍,加剧耳鸣。 4)医生忠告:若耳鸣持续1周以上,且伴随颈部不适,务必于疼痛科就诊筛查颈椎病—延误治疗可能导致听力永久下降。 颈椎是神经与血管的“生命通道”,当耳鸣在寂静中响起时,不妨转一转发僵的脖子。或许拯救听力的钥匙,不在耳中,而在颈后。 作者:上海市第十人民医院 疼痛科 孙世宇 主治医师

部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。

所有人名和地名均为化名,如有雷同,纯属巧合。

天下无痛杂志主编:林福清

发表评论

收藏

收藏

赞

赞