这是 达医晓护 的第 5670 篇文章

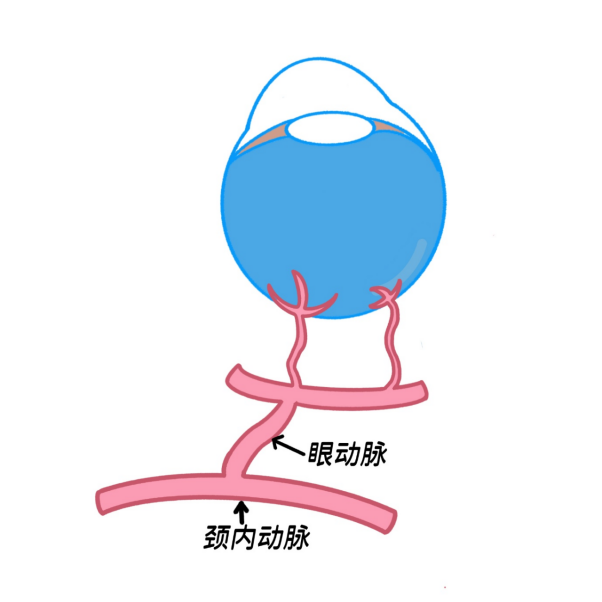

62岁的刘阿姨最近遇到件吓人的事:上周早起去早市买白菜,刚付完钱转身要过马路,右眼突然像被人用黑布蒙住——不是慢慢模糊,是瞬间 “黑屏”,连眼前的红绿灯都看不见了。她赶紧攥住菜篮子,扶着旁边的电线杆站定,心砰砰跳。大概10秒后,“黑布” 像被猛地拉开,视力又恢复了。 回家后刘阿姨跟邻居念叨,对方摆摆手说 “年纪大了都这样,老花眼犯了而已”,可她总觉得不对劲:以前老花眼是看近的字模糊,从没有过 “突然全黑” 的情况。儿子不放心,第二天就带她去了医院,做完颈动脉超声,医生指着屏幕上的图像说:“您右侧颈动脉堵了70%,那10秒黑矇不是眼花,是血管在喊救命。” 为啥颈动脉堵了,眼睛先 “报警”? 颈动脉如同为大脑区域供水的核心主管道,承担着大脑70%以上的血液输送任务,大脑正常运转所需的氧气和营养,均依赖这一管道的稳定供血。而眼动脉是从颈动脉直接分支的细小血管,其直径仅2-3毫米,比常规筷子细一半以上,这一 “细支管” 的唯一功能,是为视网膜输送血液。 视网膜作为视觉感知的关键部位,对缺血缺氧极为敏感。一旦颈动脉内形成斑块,导致管腔堵塞超过50%,血管内血流速度会明显减慢、压力降低。此时因眼动脉管径细,且无其他备用血管代偿,成为最先受影响的血管。 当眼动脉血流暂时中断,视网膜就会因供血不足出现短暂 “黑矇”,表现为眼前突然发黑,且持续时间多在几秒至几分钟内。待颈动脉血流短暂恢复后,眼动脉供血重启,视力也会随之快速好转,这正是刘阿姨出现10秒黑矇的核心原因。 出现黑矇别慌,接下来的三步很关键 刘阿姨的做法里,有三个关键步骤特别对,照着做能少走弯路: 第一步:黑矇时立刻 “停住”,别硬撑 当时刘阿姨没想着 “赶紧过马路回家”,而是马上扶住电线杆站定,这特别正确。因为黑矇时视力突然消失,平衡感会跟着变差,强行走路、骑车很容易摔倒 —— 之前有患者黑矇时硬撑着下楼梯,结果摔成了骨折,反而耽误了血管检查。 不管你当时在做饭、散步还是看手机,只要眼前一黑,先停下所有动作,找个椅子坐下或扶住固定的东西,等视力完全恢复再动。 第二步:记好三个细节,帮医生 “破案” 视力恢复后,别光顾着松口气,赶紧记下来这三件事(可以存在手机备忘录里): 哪只眼:是左眼、右眼还是双眼?刘阿姨当时记清是 “右眼”,医生一看就知道要重点查右侧颈动脉; 多久好:从黑矇到恢复用了几秒?10秒、20秒还是更久?一般1-30秒的黑矇,多和血管有关; 在干啥:发作时在走路、转头还是空腹?刘阿姨是 “转身过马路时” 出现的,医生结合这点,更确定是颈动脉血流暂时中断。 这些细节就像 “线索”,能帮医生快速找到问题,不用做多余的检查。 第三步:48小时内找对科室,别跑错门 很多人出现黑矇会先去看眼科,其实更该优先去拥有卒中中心的较大医疗机构——先查脑血管,再看眼睛。 刘阿姨当时做了两项关键检查:一是颈动脉超声,10分钟就出了结果,清楚看到斑块和狭窄程度;二是经颅多普勒,能听到血管里的血流声,判断有没有 “拥堵”。如果黑矇时还伴有眼痛、看东西变形(比如直线变弯),再去眼科查视网膜也不迟。 日常护血管,四个小习惯就够了 查出颈动脉狭窄后,刘阿姨进行了住院治疗。医生还叮嘱她做好四件事,这些习惯普通人照着做,也能减少血管出问题的风险: 1. 每天喝够1500ml温水,别等渴了再喝 就像给供水管道定期补水,多喝水能让血液流动更顺畅。刘阿姨现在每天早上会装一壶温水,出门买菜时带着,时不时喝几口。 2. 转头、起床慢一点,别猛甩脖子 早上起床时,别一骨碌坐起来,先平躺30秒,再慢慢坐起,最后转头;看后视镜、回头说话时也别猛甩头。因为突然转头可能会导致颈动脉扭转或移位,让血流暂时中断,尤其中老年人要注意。 3. 吃 “软血管” 的饭,少让斑块长大 刘阿姨现在每天会吃1斤蔬菜(比如菠菜、西兰花)、半斤水果(蓝莓、苹果),每周吃2次鱼(比如三文鱼、鳕鱼),少吃油炸食品和咸菜。高盐、高脂的食物会让斑块长得更快,清淡饮食能帮血管 “减负”。 4. 控好血压、血糖、血脂,定期监测 刘阿姨之前血压偶尔偏高,现在每天早晚测一次血压;血糖、血脂也定期查,按医生的要求吃药。高血压、高血糖、高血脂会让血管变脆、斑块变大,把这三项指标控制好,血管才不容易出问题。 最后想说:别把 “黑矇” 当小事 刘阿姨复查时说:“幸好当时没听邻居的,不然等真堵了大脑,就晚了。” 其实很多人都像她一开始那样,把黑矇当成 “老花眼”“没休息好”,拖着不检查,直到出现头晕、手脚发麻才重视,可那时血管问题往往更严重了。 如果你的家人、朋友也遇到 “单侧、突发、几秒就恢复” 的黑矇,别让他们不当回事。那不是眼花,是眼动脉在拼尽全力提醒:该给血管做检查了。早一步重视,就能多一分安心。 作者:山西医科大学第一医院 郭庚 主任医师

部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。

所有人名和地名均为化名,如有雷同,纯属巧合。

救在分秒杂志主编:郭庚

发表评论

收藏

收藏

赞

赞