这是 达医晓护 的第 5638 篇文章

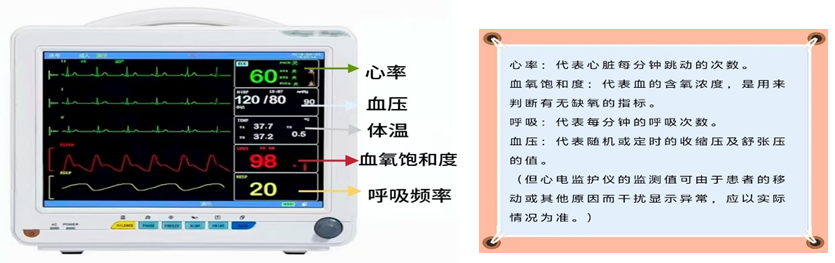

前言:来自麻醉医生的心里话 当您年迈的父母或亲人从手术室回到病房,身上连着各种监护导线,您的心情一定比普通患者家属更加忐忑。老年患者术后恢复如同走钢丝——基础疾病多、器官功能衰退、药物代谢慢,任何风吹草动都可能引发连锁反应。作为一名临床麻醉医生,我想告诉各位家属:手术结束并不意味着风险解除。对于接受全身麻醉的患者,特别是老年人群,术后6小时是我们最关注的"黄金监护期"。医学研究表明,这6小时内发生的呼吸抑制、低氧血症等并发症,占所有麻醉相关不良事件的68%。作为家属,您在这段时间的科学观察与及时反应,可能直接影响亲人的康复进程。本文将带您看懂监护仪上的“老年密码”,理解我们如何为长者护航,以及您如何成为医疗团队最可靠的“同盟军”,共同守护患者安全。 一、术后这6小时老年患者监测为何很关键 1.老年患者的生理特殊 储备功能薄弱:心脏、肺、肾脏等器官代偿能力下降,轻微波动就可能失代偿。 隐匿危机四伏:心梗、脑梗、肺炎等并发症早期症状不典型,易被忽视。 认知功能脆弱:易出现术后谵妄(意识混乱),干扰病情观察。 体温调节失常:低体温风险极高,影响凝血和药物代谢。 2.麻醉药物的后续影响 呼吸抑制:阿片类药物可能持续抑制延髓呼吸中枢。 循环波动:丙泊酚等药物导致血管扩张效应可持续6-8小时。 肌松残留:肌松药代谢不全可能影响呼吸肌功能。 二、解读老年专属“生命密码”:监测重点与常见风险 持续的生命体征监测(心率、血压、呼吸、血氧、体温)是守护长者的“生命雷达”,能让我们在毫厘变化间捕捉风险信号,抢占救治先机。老年患者的正常值范围与反应速度与年轻人不同,请特别关注这些变化: 1.心率 (HR):安静的“警报器” 老年特点:常合并心脏疾病,对药物及伤害性刺激更敏感。 危险信号: 持续 >100次/分:警惕心衰、感染、脱水或疼痛(老人可能不主动诉说)。 <50次/分或骤降:可能提示心脏传导阻滞、药物过量(如β受体阻滞剂)。 忽快忽慢、节律不齐:房颤等心律失常风险极高,易诱发脑梗。 2.血压 (BP):脆弱的“平衡木” 老年特点:血管弹性差,血压波动剧烈。基础血压值至关重要。 危险信号: 过高(尤其收缩压>180mmHg):卒中、心衰风险激增,需紧急处理。 过低(收缩压<100mmHg或较基础值下降>30%):极其危险!可能导致脑供血不足(嗜睡、糊涂)、心肾损伤。常见于出血、脱水、心功能差或药物影响。 坐起/站立时头晕眼花:提示体位性低血压,跌倒风险高! 3.呼吸频率 (RR) & 血氧饱和度 (SpO2):无声的“缺氧陷阱” 老年特点:肺功能减退,咳嗽力量弱,痰液易滞留,对缺氧耐受差。 危险信号: 呼吸 >25次/分或浅快:可能是呼吸乏力、心衰早期或疼痛! 呼吸<10次/分、点头样呼吸:高度警惕!强效镇痛药(如吗啡)极易导致呼吸抑制。 SpO2 < 90% (尤其在吸氧状态下):立即呼叫!提示严重缺氧,可能因痰堵、肺不张、肺栓塞等。老人发绀(口唇青紫)常是晚期表现! 夜间睡眠时呼吸暂停或SpO2骤降:提示潜在睡眠呼吸暂停,风险加倍。 4.体温 (Temp):易被忽视的“暗礁” 老年特点:体温调节能力差,低体温(<36°C)比发烧更常见且更危险! 危险信号: <36°C:导致药物代谢延迟、凝血障碍、心律失常、伤口愈合差。常见于术中散热、输液、环境温度低。 >37.8°C:警惕感染(肺炎、尿路感染、伤口感染)或术后吸收热。老人严重感染时体温可能不升反降! 5.意识状态:关键的“晴雨表” 老年专属风险:术后谵妄(POD) 表现为:意识模糊、躁动不安、胡言乱语、昼夜颠倒、幻觉或嗜睡。 非正常老化! 是严重并发症信号,可能由感染、缺氧、电解质紊乱、药物或疼痛诱发。 家属是早期识别关键!老人性格/行为习惯的细微变化都值得警惕。 三、双重守护:麻醉医师与家属的协同作战 很多人以为麻醉医师的工作在手术结束后就完成了,实则不然。术后早期(尤其是麻醉恢复室PACU期间)是麻醉管理的关键延续期,我们肩负着重要职责: 精细用药:严格计算镇痛药剂量,平衡“有效镇痛”与“呼吸抑制/谵妄风险”,优先采用神经阻滞等多模式镇痛方法。 严密监测:使用高级监护设备(如有创血压监测、脑氧监测),关注微循环灌注。 积极保暖:使用加温毯、液体加温仪,维持核心体温>36.5°C。 主动防谵妄:优化睡眠周期、减少约束、鼓励家属陪伴、避免过度镇静。 强化呼吸管理:指导深呼吸、有效咳嗽,必要时使用排痰仪器。 直到患者生命体征平稳、意识清楚、呼吸良好、疼痛可控、无严重并发症风险时,我们才会做出转回普通病房的决定,并下达详细的术后医嘱。可以说,在患者从麻醉状态平稳过渡到完全清醒、生命体征稳固的过程中,麻醉医师团队始终是您家人最专业、最警觉的守护者。 当老年患者回到普通病房后,您是最重要的“观察哨”和“安慰剂”,您的支持和配合对他们的顺利康复至关重要。请牢记以下“四要四不要”: 四要 1. 要熟知基础状态 清楚老人平时的血压、心率、用药、认知水平(如是否健忘),这是判断异常的基准线。 2. 要像“侦探”般观察 意识:是否清楚?能否认出您?有无说胡话、眼神呆滞? 呼吸:是否平稳?有无喉咙“呼噜”声(痰堵)?夜间是否频繁憋醒? 肤色/温度:口唇指甲是否红润?手脚是否温暖?有无苍白、湿冷? 疼痛:是否皱眉、呻吟、拒绝翻身?即使老人说“不痛”,也要观察身体语言。 尿量:术后早期尿量是循环重要指标,记录出入量。 3. 要做好患者的安抚与鼓励 陪伴时温和的言语安慰、握着手传递温暖,能极大缓解其紧张焦虑情绪 鼓励老人按医护人员指导进行深呼吸、咳嗽排痰(即使会有点痛) 4. 要管理好“小药箱” 记录术后用药名称、时间、剂量。 严格遵医嘱!不擅自调整降压药、降糖药等。 告知医生老人平时服用的所有药物(包括保健品),避免与术后用药冲突。 四不要 1.不要擅自调节监护仪或报警参数 这极其危险!报警阈值由医护人员根据患者具体情况设定。擅自关闭或调高报警限,可能导致真正的危险被忽略。 2.不要擅自停吸氧 即使老人感觉“憋闷”,也需医生评估后调整,低氧可能无症状! 3.不要术后马上给予患者食物/补品 避免呛咳、过敏或与药物相互作用,需待排气后由医生评估渐进饮食。 4.不要隐瞒“糊涂”表现 谵妄是急症信号,早发现早处理可降低痴呆风险,切勿当作“年纪大了老糊涂”忽视! 当专业医疗的精密仪器与亲情的敏锐直觉交织,便为年迈的亲人构筑起最坚实的康复之桥。请相信,当您读懂这些生命的信号,便不再只是医疗过程的旁观者,而成为了康复旅程中不可或缺的力量。愿这份手册化作您手中的一盏暖灯,照亮术后康复的每一步。在医学与亲情的双翼守护下,愿每位长者都能平稳穿越迷雾,重拾岁月静好。 作者:复旦大学附属闵行医院 麻醉科 朱慧 审校:吴品雯 复旦大学附属闵行医院麻醉科(疼痛科) 科室介绍 复旦大学附属闵行医院麻醉科(疼痛科)是集临床麻醉、疼痛诊疗、急救复苏、科研教学为一体的综合性围术期平台科室。作为闵行区特色专科,科室秉承“安全为先、精准护航、舒适为本”的核心理念,依托复旦大学医学平台优势,致力于为患者提供全流程、个性化的麻醉和疼痛诊疗服务。科室现有医师33名,其中副主任医师以上12人,高级职称占比36%,硕博人才比例超80%。科室主任兼学科带头人陆智杰教授、主任医师、博士生导师、上海市优秀学术带头人,承担5项国家自然科学基金和多项省部级项目研究,曾或现任中国医师协会麻醉学医师分会3届常委,上海医学会麻醉专科分会委员兼秘书等学术任职,是《中华麻醉学杂志》等专业杂志编委。科室年完成麻醉量逾32000例,复杂危重手术占比超15%,连续10年上海市麻醉专业质量控制同级医院第一,医疗业务量及技术水平居同级医院前列。近年来,科室全力发展“舒适化医疗“,构建“术前-术中-术后”全链条管理体系,通过术前多学科联合评估(MDT),术中个体化精准麻醉、术后联合多模式镇痛推进患者快速术后康复(ERAS)。科室作为上海市住院医生规范化培训基地,承担徐州医科大学等多家医学院校规培、实习医师教学工作,开展各类媒介的科普活动。2025年再次获得闵行区特色学科建设支持。 麻醉科: 地点:上海市闵行区莘松路170号住院楼三楼、急诊楼三楼 疼痛科门诊: 地点:上海市闵行区莘松路170号门诊三楼E区63号、65号诊室 时间: 周一到周五全天,周六上午 麻醉评估门诊: 地点: 上海市闵行区莘松路170号门诊三楼E区64号诊室 时间: 周一到周六 (8:00-12:00、13:30-17:00) 部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。 所有人名和地名均为化名,如有雷同,纯属巧合。 麻疼日记杂志主编:吴品雯

收藏

收藏

赞

赞