这是 达医晓护 的第 5582 篇文章

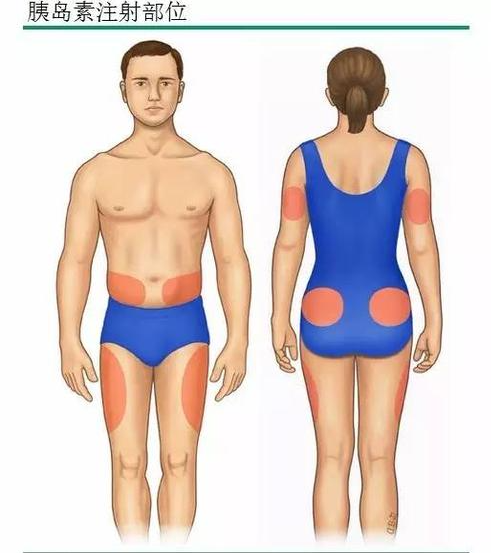

今天门诊来了位特殊的糖尿病患者,他因为打胰岛素的方式不对,腹部注射的地方红肿发炎,伤口不仅没好,还长出了高出皮肤的 “肉疙瘩”,不停流脓,自己在家换了好久药也不见好转。检查后发现,这是典型的注射部位感染合并炎性肉芽增生,周围皮肤又红又烫,血常规显示有炎症,随机血糖也偏高 —— 这些都和不正确的注射习惯脱不了干系。 胰岛素注射是糖尿病患者控制血糖的重要手段,但如果操作不当,很容易出问题。这位患者的情况就是因为长期在同一部位注射、消毒不彻底,加上血糖控制不佳,导致细菌滋生,伤口反复感染难以愈合。 那么,打胰岛素到底要注意些什么呢? 首先,注射部位要轮换 很多人图方便总在一个地方打,这样会让局部皮肤变硬、脂肪增生,不仅影响胰岛素吸收,还容易藏污纳垢引发感染。那该怎么选择注射部位呢?(附图1) 腹部:肚脐 2 厘米外,吸收最快。 上臂外侧:捏皮注射,吸收中等。 大腿外侧:选大腿前侧及外侧上 1/3 区域,避开膝盖上方 10 厘米及膝盖下方(小腿上端)2 厘米范围,此处吸收较慢。 臀部外上侧:适合他人协助,吸收最慢。 其次,消毒步骤不能省 皮肤消毒是预防感染的第一道防线,像前文患者的感染问题,很可能和消毒不彻底有关。正确做法是:用 75% 酒精棉片(别用碘伏,会影响胰岛素活性)以注射点为中心,画圈擦拭,范围至少要覆盖直径 5 厘米的区域,等酒精完全挥发干(大约 30 秒)再扎针。如果酒精没干就注射,酒精会顺着针眼进入皮下,刺激组织引发疼痛,还可能影响胰岛素效果。另外,消毒前要先洗干净手,避免手上的细菌污染注射部位。 再者,针头要勤换 很多患者觉得 “针头没弯就能用”,殊不知重复使用的针头藏着大风险。用过的针头会残留胰岛素结晶,堵塞针头影响剂量准确性;针尖会变钝、产生毛刺,扎针时不仅疼,还会撕裂皮肤,增加感染和皮下硬结的概率。临床上见过不少患者因为反复用一根针头,最后扎针的地方硬得像块木板,胰岛素根本吸收不了。(见图2)记住,无论针头看起来多 “完好”,打完就得扔,别因小失大。 注射胰岛素是糖尿病患者的日常 “必修课”,除了做好部位轮换,皮肤消毒和更换针头外,还有不少细节直接影响血糖控制效果和皮肤健康,稍不注意也可能出问题。 注射手法:捏皮、进针角度有讲究 捏皮:注射时是否需要捏皮,取决于针头长度和皮下脂肪厚度。用 4-5 毫米的短针头时,多数人(尤其是腹部脂肪较多者)可以不用捏皮;但用 8 毫米以上长针头时,一定要捏起皮肤(用拇指和食指轻轻捏起,别用整只手抓,以免捏到肌肉),防止针头扎进肌肉层。肌肉里的血流丰富,胰岛素吸收太快会导致血糖波动,还可能引发疼痛。 进针角度:短针头可垂直进针,长针头建议倾斜 45 度角,减少扎入肌肉的风险。进针要果断,别犹豫来回戳,不然容易损伤皮肤。 注射后:拔针别太快,按压有技巧 打完针后,别立刻拔针,停留 10 秒左右再拔,让胰岛素充分进入皮下,避免药液顺着针眼流出。拔针后如果有少量出血,用干棉签轻轻按压即可,别用力揉 —— 揉按会加快胰岛素吸收,导致血糖骤降,还可能让注射部位淤青。 血糖监测:和注射 “联动” 起来 胰岛素剂量是根据血糖情况调整的,注射前一定要测血糖,避免低血糖或高血糖时盲目注射。像前文患者那样血糖偏高,本身就会降低免疫力,让皮肤修复能力下降,此时更要严格监测血糖,配合医生调整治疗方案,才能为伤口愈合创造条件。另外,注射后也要留意血糖变化,尤其是刚开始调整剂量或更换注射部位时,及时发现低血糖(如头晕、心慌、出汗)并处理。 特殊情况:这些时候要格外小心 感冒发烧、感染时,身体处于应激状态,血糖容易升高,要及时和医生沟通调整胰岛素剂量,别自己减药或加药。 运动前后注射要注意:如果打算运动,避免在大腿、上臂等活动量大的部位注射,以防胰岛素吸收加快引发低血糖。 把这些细节融入日常注射习惯,不仅能减少皮肤损伤和感染风险,还能让胰岛素更好地发挥作用,让血糖更平稳。糖尿病管理就像织毛衣,每一针都要细心,才能织出健康的 “防护网”。 如果不幸出现了注射部位红肿、疼痛、流脓等感染迹象,千万别像这位患者一样自己在家硬扛。正确的处理方法是:先用生理盐水冲洗伤口,轻轻擦掉脓液,再用碘伏消毒,然后及时就医。医生会根据伤口情况进行专业处理,比如清除坏死组织、引流脓液,同时调整血糖控制方案 —— 毕竟高血糖会削弱免疫力,让伤口更难愈合。 上海市第八人民医院造口伤口门诊 刘丽芳

部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。

所有人名和地名均为化名,如有雷同,纯属巧合。

伤情日记杂志主编:刘丽芳

收藏

收藏

赞

赞