这是 达医晓护 的第 4741 篇文章

凌晨抢救室的电话铃声突然响起,一位反复发作室性心动过速的女性老年病人即将送达。医护人员迅速准备好心电监护、抢救车、除颤仪等设备,患者到达抢救室后立即进行电复律、抗心律失常治疗,并收入ICU。经过急诊、ICU和心内科医生的全力救治,患者第二天生命体征逐渐稳定。经过检查,患者冠状动脉没有发现堵塞,可以排除心肌梗死。经了解病史,患者的爱人两天前逝世,患者心情悲痛,出现心律失常等病症。综合考虑后专家诊断患者疾病是“心碎综合征”。看来心碎并不仅仅是一种文学上的描绘,而是真有其病,它的另外一个名字叫Takotsubo综合征(TTS)。Takotsubo是日本一种用来捕获章鱼的圆底窄颈的壶

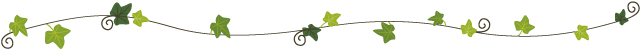

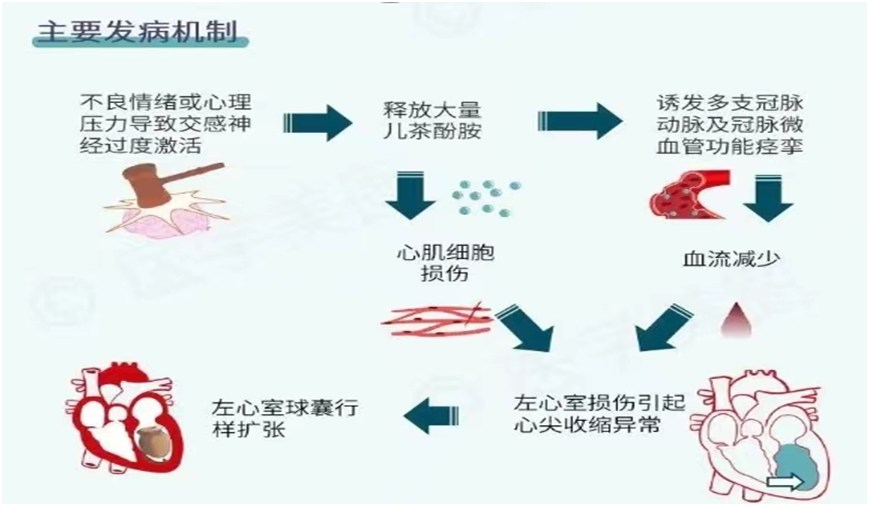

心碎综合征是当人遭受巨大压力或情感刺激时,引起的一种应激性心肌病,病情轻者可出现早搏、血压升高,严重者可出现室速、室颤、频发早搏等恶性心律失常,甚至导致患者猝死。疾病发作时可能伴有胸痛,感觉似乎心脏真的碎了。但它并没有冠脉阻塞等器质性改变,而是由心理或生理应激所导致的。急性期由于患者左心室损伤,引起心尖收缩异常,导致左心室球囊样扩张,在影像学检查中,患者的心室底部膨胀呈圆球形而颈部狭窄,形似捕捉章鱼的鱼篓,因此也被称为“章鱼壶心肌病”。

1990年日本学者Sato等人首次报告了5例该综合征。2005年美国约翰斯·霍普金斯大学亨特·钱皮恩等人在《新英格兰医学杂志》上将由悲痛或震惊所引发的胸痛、憋气和呼吸短促等一些类似于心脏病的症状称为“心碎综合征”。作者收治19名患者,这些病人有胸痛、气急等症状,与心脏病发作时相似,但与心脏病患者不同的是,她们在卧床休息和接受少量治疗后就康复了。这些患者基本上全都是已绝经的老年妇女,患病的原因包括丈夫、父母或孩子等亲人去世所带来的巨大悲痛,或者遭遇车祸、抢劫等造成的严重惊吓,以及激烈争辩、出庭和公众演讲等紧张带来的强烈刺激。医学检查发现她们并没有患心脏病。

心碎综合征主要是情绪过于激动或过度伤感所致,但是躯体上的应激(比如重体力劳动、剧烈运动)也可以引起,最常见的症状为胸痛,有75.9%的患者可出现。其次为呼吸困难,46.9%的患者可伴发,严重者可以首先发生心力衰竭、心源性休克,甚至心脏骤停。其它症状还可能有腹痛、呕吐、晕厥、低血压、精神状态异常、肢体发冷、少尿、晕厥、心源性休克、恶性心律失常和肺水肿等。

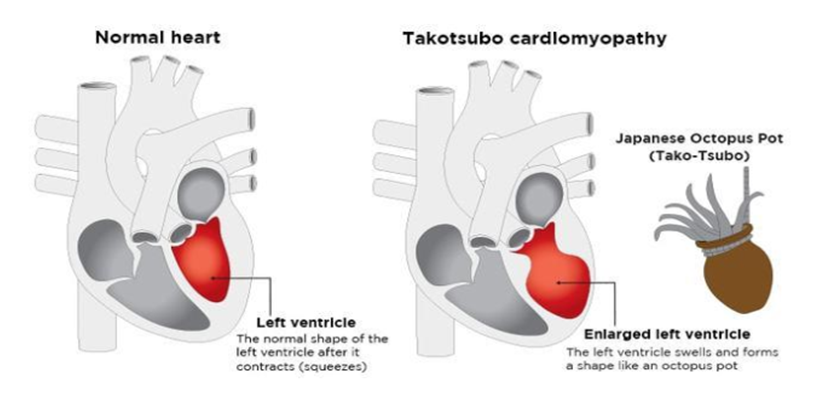

目前心碎综合征病因尚不明确,主要可能的发病机制有血中儿茶酚胺浓度升高,儿茶酚胺可导致心肌微循环障碍,心肌顿抑,后负荷增加,引起患者心脏结构和功能改变。其它还有心肌代谢异常、多支冠脉痉挛等假说,有待进一步研究证明。

心碎综合征好发于绝经后女性,55岁以上女性发生的风险比55岁以下的女性高5倍,女性比男性高10倍。随着人们对该疾病的了解,男性患者被诊断的数量也越来越高,儿童患者也有报道,最小的患者是在孕28周出生的早产新生儿。

心碎综合征诊断并不容易,其临床表现与急性心梗很相似,如果确诊需要采取心脏造影等有创手段。治疗主要是缓解情绪或压力;如果合并急性心力衰竭和休克等并发症,就需要积极治疗了。

一般认为心碎综合征是良性疾病,大部分患者心脏结构和功能异常能在数月内恢复;但近些年的观察研究显示,其心源性休克和死亡的发生率与心肌缺血的患者相当,约20%的患者可能发生严重不良事件,如心律失常、心源性休克、肺水肿等。严重的室性心律失常是引起患者死亡的主要原因,主要发生在入院后2-4天。

心碎综合征与强烈的情绪刺激相关,防止“心碎”是预防的关键。在调节情绪方面,可以尝试以下方法:深呼吸,哭泣,运动或游戏,倾诉等。哭是很好的宣泄情绪的方式,嚎啕大哭或嘤嘤哭泣都有助于释放情绪、缓解压力。曾经有心理学家做过实验,结果发现因情绪波动产生的眼泪里含有儿茶酚胺,通过眼泪排出了损害身体健康的物质。对身心不良的情绪,要找到合理的方式将它宣泄出来。如果自己难以走出,就要及时求助心理方面的专业人士。

作者:上海交通大学医学院附属松江医院

急诊危重病科

韩丹 王学敏

部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。

所有人名和地名均为化名,如有雷同,纯属巧合。

神秘的ICU杂志主编:王学敏

收藏

收藏

赞

赞