诊疗疾病是儿科医生的专业职责,看懂孩子是儿科医生在日复一日的临床工作中修炼的基本功,懂孩子、爱孩子、为了孩子,也是儿科医患双方的共同情感和意愿。今天我想说的是,陪伴孩子成长,家长朋友们需要平衡掌握关爱的“度”,需要多一点信心和淡定。沟通和理解是医患之间维护健康的心桥,作为儿科医生,围绕孩子的健康问题,还需要关注家长朋友们养育孩子的理念、态度、方式及方法,很多时候我更希望家长朋友们和孩子之间也修筑一座理解信任、阳光灿烂的桥梁。

家长关心照看孩子是人类生存必须的行为,对于孩子的健康当然至关重要,与儿童疾病的发生、发展及转归、预后均密切相关。很多家长朋友对孩子的关爱和照看无微不至到令人感动,哪怕是一丝一毫的风险,也能够上升到极为严重的层次,生发出各种各样的联想,既折磨着自己,有时还成为孩子成长中的负担,引起负面的反弹。多年的临床工作中,我感受最深的是患儿家长的焦虑和恐慌,这种不良情绪常常影响了孩子健康向上的乐观心态,甚至影响了孩子的康复。

其实,我非常理解这些家长朋友们,因为我自己作为母亲也有很多因过度关心而焦虑的体验。孩子上学读书是每个家庭的大事,除了关心学业之外,他来来回回的路上,有幸福的挂念,也有安全到达的喜悦。和所有的父母一样,周六、周日和儿子相处的日子,也是我们一家最充实的时间,为儿子的吃喝拉撒睡行幸福而辛苦地忙碌着,尽管许多辛苦可能并不被儿子认同,反而被说是“瞎操心”!

记得儿子读中学期间,有一天晚上近10点钟,儿子他爸一进家门就问:“儿子给你发短信报平安了吗?”我说:“没呀,今天不是你送他到学校的?”“是呀,但我时间紧,没送他过马路,但我交待让他到学校发短信的;我没收到他的短信,从7点到现在一直打电话他也不接,他的班主任的电话也打不通!”

大多数的周日下午,都是儿子自己骑自行车或坐公交车回学校的,所以收到儿子发的“到了”俩字已成了每周最踏实的事情,今天没收到,我也心里空空的,所以我也开始不间断给儿子打电话,到了晚上11点多钟电话终于接通了!儿子听了我的诉说,得知爸爸急得要骂他,毫不理亏地说:“首先,他就不该那样想,他不知道的时候我过马路无数次,难道都得报平安吗?再者,我上课时是不许带电话的,我刚到寝室,不是故意不接电话啊!”儿子的话逗得我忍俊不住说“厉害,儿子!”

半个小时后又收到儿子的短信:“告诉老爸,让他别生气,下次我一定记着发短信就是了。看来,你们已经习惯我每周的这几次短信了,没有信息就胡乱想啊!”

现在想来,确实如此。可怜天下父母心,即便是在通讯如此发达的当下,关键时刻的信息还是会出现不畅通的问题,那背后真正的原因应该主要是情感心理因素吧,不是科技发展、技术进步可以解决的,这也是我们作为儿科医生在面对儿童家长时要面对的一个永恒话题。

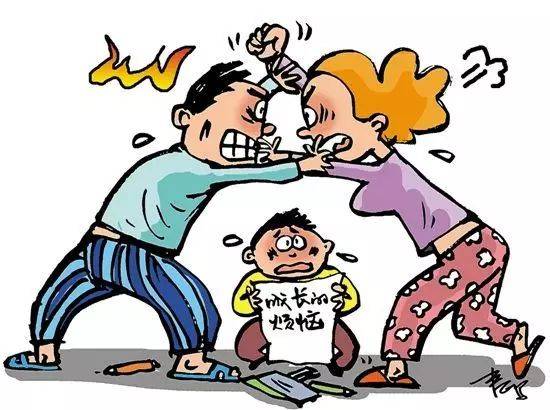

作为儿童,在生长发育中不断体验着成长的烦恼,特别是家人永远用照看孩子的眼光看待自己,于是,不断成长、不断成熟、不断证明自己,就是家人相处的美好幸福的过程,也可能是我们东方文化最具魅力的内涵吧!

作为医生,在儿科临床诊疗中,我所见到的很多孩子很多时候真的比家长理性、坚强、沉稳多了,如果我们尊重他们的成长,尊重他们增长的力量,那么,是不是会更多享受到信心、新知、发展带来的充实和欢乐呢!因此,我经常提醒家长朋友们,千万别小瞧了自己的孩子啊!

健康是一种相对的状态,在成长过程中难以避免地与不同疾病的战斗会使孩子更健康;许多情况下,如果大人多给孩子点自信,孩子不需要过多的医疗干预。我们所能够做的,是帮助孩子,用药物、医术、仁心,还要用坚强的精神和正确的态度。陪伴孩子成长,需要多给孩子点信心,自己也需要多一点信心和淡定,用科学冷静、阳光灿烂的态度及时明辨是非,在权衡利弊中为孩子的健康成长保驾护航。

医患心桥杂志主编:徐灵敏

收藏

收藏

赞

赞