这是 达医晓护 的第 3473 篇文章

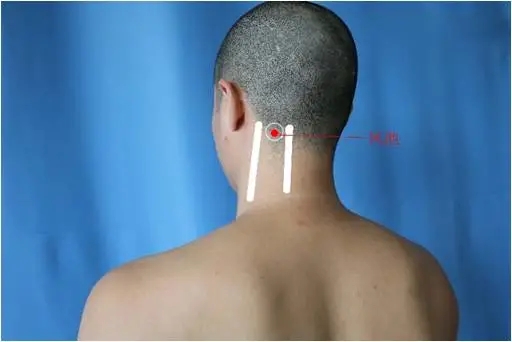

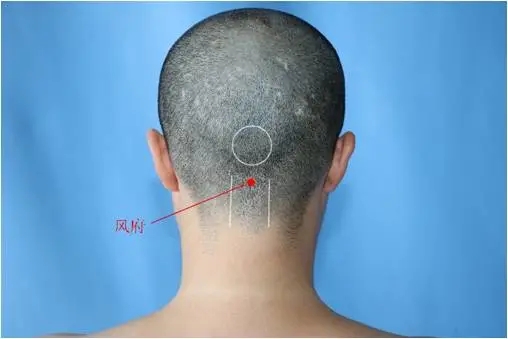

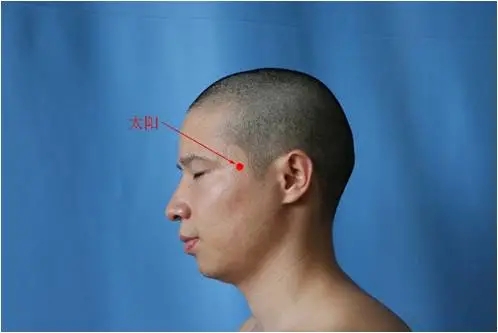

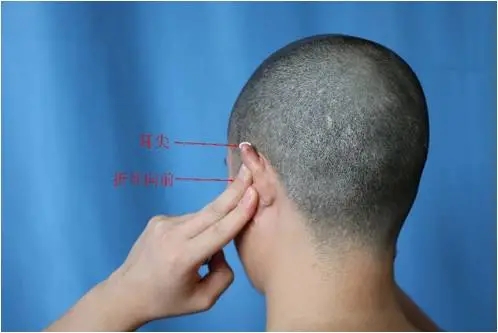

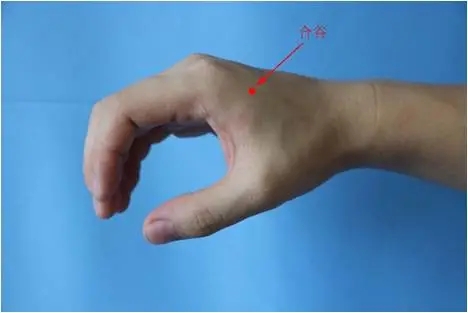

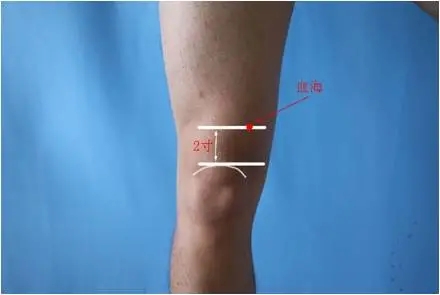

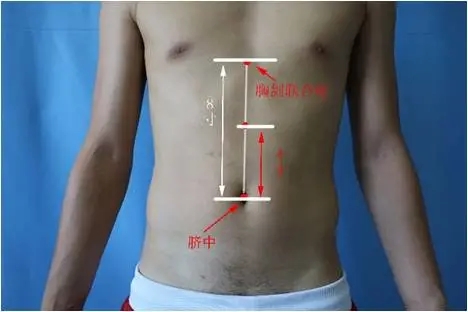

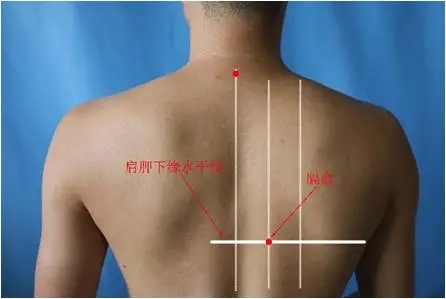

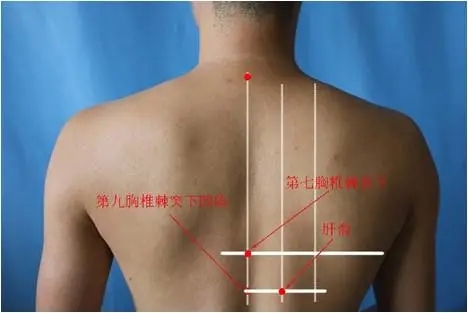

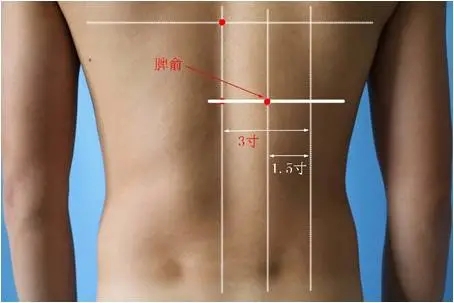

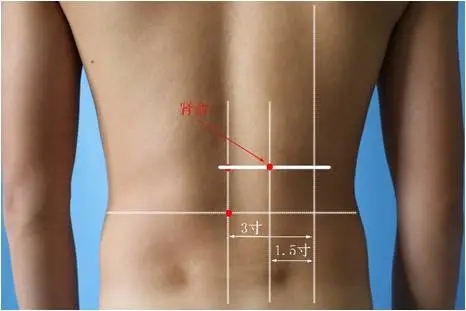

一、 概述 偏头痛属于祖国医学的“头风”范畴,以反复发作、或左或右、来去突然的剧烈头痛为主要表现,有时表现为周期性呕吐或腹痛。本病在中医古代文献中多被称为“偏头风”、“偏正头风”。多起病于儿童和青春期,中青年期达发病高峰,女性多见,男女患者比例约为1∶2~3,人群中患病率为5%~10%,常有遗传背景。 二、病因病机 偏头痛的病因,总的来说有外感和内伤两方面。外感多因风邪外袭,上犯巅顶,阻遏清阳之气,气血不畅,"不通则痛",而致头痛;内伤多与肝气上逆、瘀血阻络、痰蒙清窍、"不通则痛",或气血不足"不荣则痛"有关。本病病位在脑,与肝、脾、肾等关系密切。基本病机是脑部经脉"不通则痛"、"不荣则痛"。 三、辨证要点 1.外感头痛:头痛多因天气变化引起,或左或右,或痛连项背,跳痛、掣痛,疼痛不休,恶风畏寒,遇风加剧。舌苔薄白,脉浮。 2.气逆头痛 头痛多因抑郁恼怒而致,偏侧头部胀痛或掣痛,或头痛而眩,或兼胁痛,面赤烘热,口苦,耳鸣,心烦易怒,夜眠不宁,舌红苔薄黄或少苔,脉弦数。 3.瘀血头痛:偏头痛反复发作,经久不愈,痛处固定不移,呈刺痛,如锥之刺,昼轻夜重。舌质紫黯,或有瘀点瘀斑,苔薄白.脉细涩。女性病人往往月经滞涩不畅,夹有血块。 4.痰浊头痛:偏侧头痛,沉重而昏蒙,胸胁满闷不舒,恶心欲呕,或呕恶痰涎,食欲不振,舌苔白腻,脉弦滑。本证型病人多形体肥胖,属痰湿素盛之躯。 5.血虚头痛:头痛而晕,心悸不宁,神疲乏力,纳呆食少,面色白,舌质淡,苔薄白,脉细弱。本证型病人多为脾胃虚弱,气血生化不足,或产后失血,未能及时补养所致。 6.肾虚头痛:头痛且有空洞感,或为隐痛,绵绵不休,多伴腰腿酸软,足跟痛。本证型病人多为老年患者或先天不足之人。 四、辨证施治 1.偏头痛主穴 太阳、风池、角孙、合谷 操作:用双手拇指或鱼际由太阳穴推至风池穴3~5次,再用双手按双侧角孙穴1分钟,缓解两侧头胀痛,后拿合谷1分钟至穴位酸胀为度。 2.辨证选穴 除了上述主穴之外,按照本病的不同证型,加用以下穴位。 1)外感头痛 治则:祛风散邪 配穴:风府 操作:按风府1分钟至穴位酸胀为度。若为外感寒邪可加灸风池、风府二穴灸至皮肤红晕为度。 2)肝气上逆头痛 治则:疏肝理气、平肝潜阳 配穴:肝俞、阳陵泉 操作∶按揉肝俞、阳陵泉2分钟至穴位酸胀为度。 3)瘀血头痛 治则:活血化瘀、通经止痛 配穴:血海、攒竹 操作∶按揉血海3分钟至穴位酸胀为度。 4)痰浊头痛 治则:化痰降逆 配穴:中脘、脾俞、攒竹 操作:按摩中脘2分钟,用双手拇指同时对称按脾俞1分钟至穴位酸胀为度。 5)血虚头痛 治则:调气养血 配穴:心俞、头维、膈俞、脾俞 操作∶按揉心俞、头维2分钟,再按揉膈俞、脾俞3分钟至穴位酸胀为度。 6)肾虚头痛 治则:养阴补肾 配穴:脾俞、肾俞 操作:按摩者先按揉主穴,后按脾俞、肾俞3分钟至穴位酸胀为度。 五、腧穴定位 1.风池 正坐俯伏或俯卧位。在项部,在枕骨之下,和风府相平,胸锁乳突肌和斜方肌上端之间的凹陷处。 2.风府 风府穴在项部,当后发际正中直上1寸,枕外隆凸直下,两侧斜方肌之间的凹陷中 。 3.太阳 正坐或侧伏坐位。在颞部,当眉梢和目外眦之间,向后约一横指的凹陷处。 4.角孙 在头部,耳尖正对发际处。 5.合谷 侧腕对掌,自然半握拳。在手背,第1、2掌骨间,第2掌骨桡侧的中点处。 6.阳陵泉 仰卧或侧卧。在小腿外侧,当腓骨头前下方凹陷处。 7.血海 仰卧或正坐屈膝。在大腿内侧,髌骨内侧端上2寸。 8.攒竹 在面部,眉毛内侧边缘凹陷处(当眉头陷中,眶上切迹处)即是。 9.中脘 位于上腹部前正中线上,胸骨下端和肚脐连接线中点(肚脐向上4寸) 10.头维 正坐或仰卧。在头侧部,当额角发际上0.5寸,头正中线旁开4.5寸。 11.心俞 正坐或俯卧位,当第5胸椎棘突下,旁开1.5寸 12.膈俞 正坐或俯卧位,当第7胸椎棘突下,旁开1.5寸 13.肝俞 正坐或俯卧位,当第9胸椎棘突下,旁开1.5寸。 14.脾俞 正坐或俯卧位,当第11胸椎棘突下,旁开1.5寸 15.肾俞 正坐或俯卧位,当第2腰椎椎棘突下,旁开1.5寸。 六、 注意事项 饮食护理 天气转冷时,注意冷暖,注意增减衣物,尤应注意颈部保暖。治疗期间,多吃水果、蔬菜和营养丰富易消化的食物;禁食肥甘厚腻、生痰助湿的食物;禁食生冷刺激性食物;禁食海鲜、虾等食物。 生活起居护理 治疗期间尽量避免感冒;睡眠要充足,每晚保证7~8小时睡眠,避免收看紧张和刺激性强的影视节目。 心理护理 注意维护患者良好的心态,避免其情绪过于激动、烦躁或悲伤忧郁。 作者:湖南中医药大学针灸推拿与康复学院 常小荣教授团队 撰稿:李芊 硕士 指导教师:常小荣 教授 延伸阅读

部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。

所有人名和地名均为化名,如有雷同,纯属巧合。

针灸与健康杂志主编:常小荣

收藏

收藏

赞

赞