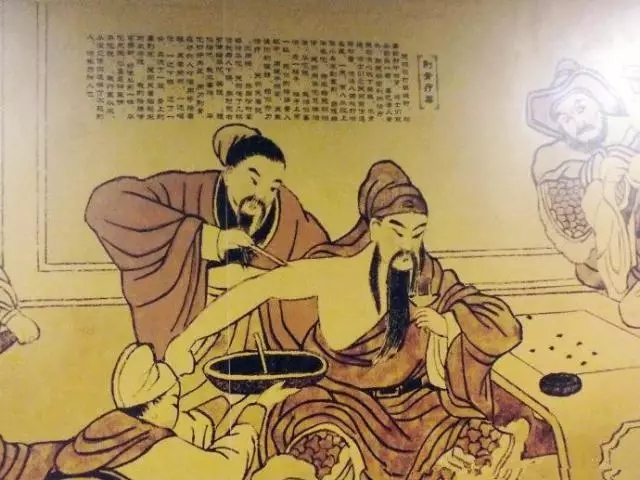

如果勇猛的关公生活在今天,不知道是否还会有谈笑间“刮骨疗毒”的故事。现如今,不知道是人们对疼痛的耐受力在下降,还是人类对痛的恐惧感本身就是集体无意识,一项项原本和痛苦挂钩的治疗和手术都被贴上了无痛的标签。

在现代麻醉发明前,古人是怎么做手术的呢?古埃及人就在清醒状态下进行截肢术和睾丸切除术。实在不行,便将病人五花大绑,将其按住后手术,完全无视其嚎叫疼痛的惨状。后来,人们发现在不清醒或昏迷状态下,人对痛觉不甚敏感。西亚古国阿西利亚还曾用压迫颈部血管引起病人昏迷的方法,实施包皮环切术。后来,放血把人弄晕、用木棍将人打晕、或用白酒灌醉等方式,成了手术前的准备方法。 据《三国志·华佗列传》载,华佗曾发明“麻沸散”,以此麻醉病人进行腹腔手术。公元652年和1596年,孙思邈和李时珍分别在《备急千金药方》和《本草纲目》中介绍过曼陀罗花的麻醉作用。1743年赵学敏在其著作《串雅内编》中介绍过一种开刀药方,便由草乌、川乌、天南星等组成。 麻醉被誉为手术室里的保护神。可是,麻醉风险也是切实存在的。麻醉风险主要指潜在的麻醉并发症和麻醉意外。前者是由麻醉引起的、不希望发生的组织损伤或病态反应。麻醉意外则指因麻醉造成的患者死亡或严重组织损伤和致残。除外病人本身原因(如急诊手术、易致麻醉高风险的疾病、年龄因素等),麻醉医师的技能水平和处理能力也不可忽视。 那些曾在“麻醉知情同意书”签过姓名的读者,一定不会对写满全纸的麻醉风险告知陌生。换句话说,麻醉工作的危险性是不言而喻的。麻醉状态就像介于生死的中间态。人被麻醉后,机体对外界的反应呈过度增强或显著抑制,机体自主调节机制部分或全部丧失,自我保护功能严重受损。从可能引起牙齿损伤、气管插管困难,到术后头痛、恶心呕吐,甚至神经损伤、心跳骤停及麻醉死亡。但其实,麻醉经历100多年发展后,加之更多优秀麻醉药物及设备的出现,麻醉安全性早已大幅提升。换言之,麻醉已成为一项非常安全的操作和技术。 1999年,美国医学研究会发布报告指出,“麻醉死亡率已从20世纪80年代的1/10000下降到目前的1/20000~1/300000”。因此,当朋友或家人开刀手术时,你无需过分忧虑。他们不会在麻醉后醒不过来,他们也不会在麻醉过后脑力变差,而认不出你来。 麻醉够神奇吧!但在目前医疗环境下,麻醉医师及所从事的麻醉工作却未受到高度的重视。很多时候,一般人想到的仅是手术的难度大小、成功与否,很少想到保证手术成功的幕后英雄——麻醉。其实,麻醉医师与外科医生就像一对孪生兄弟,难以分舍;麻醉的目的是保证手术开展,手术顺利的前提是麻醉成功。 相较于手术的“治病”,麻醉则是“保命”。某些时侯,麻醉甚至比手术本身更为重要。在手术台上,每天都有病人因同样的疾病“挨刀”,但却可能面临完全不同的麻醉处理方式。同样是阑尾炎,医生开刀方式几无二致,但病人的全身状况可能完全不同,麻醉方式和处理将有天壤之别。当一名年过九旬的糖尿病、冠心病老人,因急性阑尾炎而走上手术台时,麻醉医师面临的风险和压力也是前所未有的。与麻醉20岁的年轻人相比,老年人全身机能减退、疾病增多,术中变化可能极为波诡。 这也恰好印证了麻醉医师一句嘴边话——只有小手术,没有小麻醉。这句话也时刻警醒着麻醉医师:做好麻醉,让患者“梦醒之间,轻松自如”。

发表评论

收藏

收藏

赞

赞