这是 达医晓护 的第 3357 篇文章

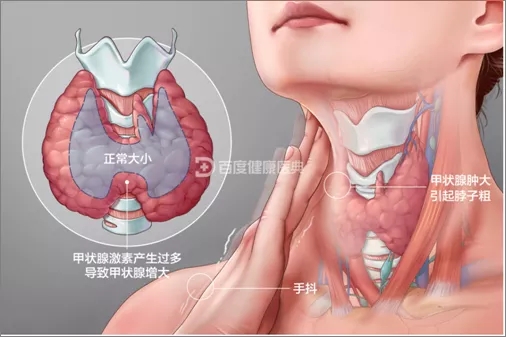

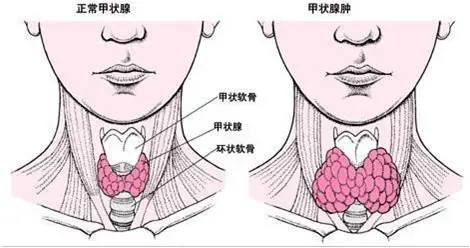

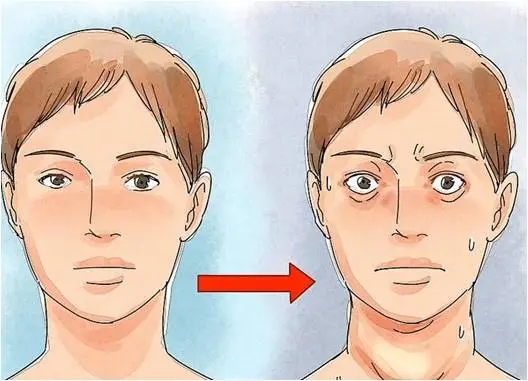

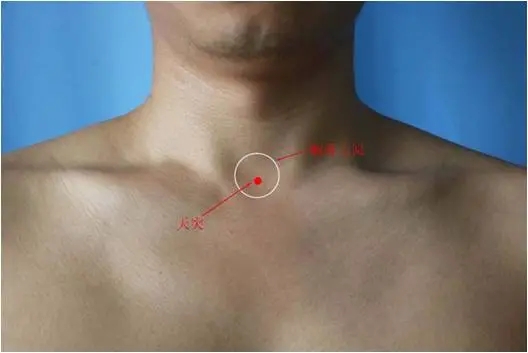

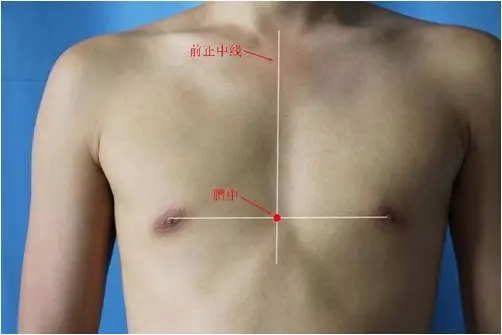

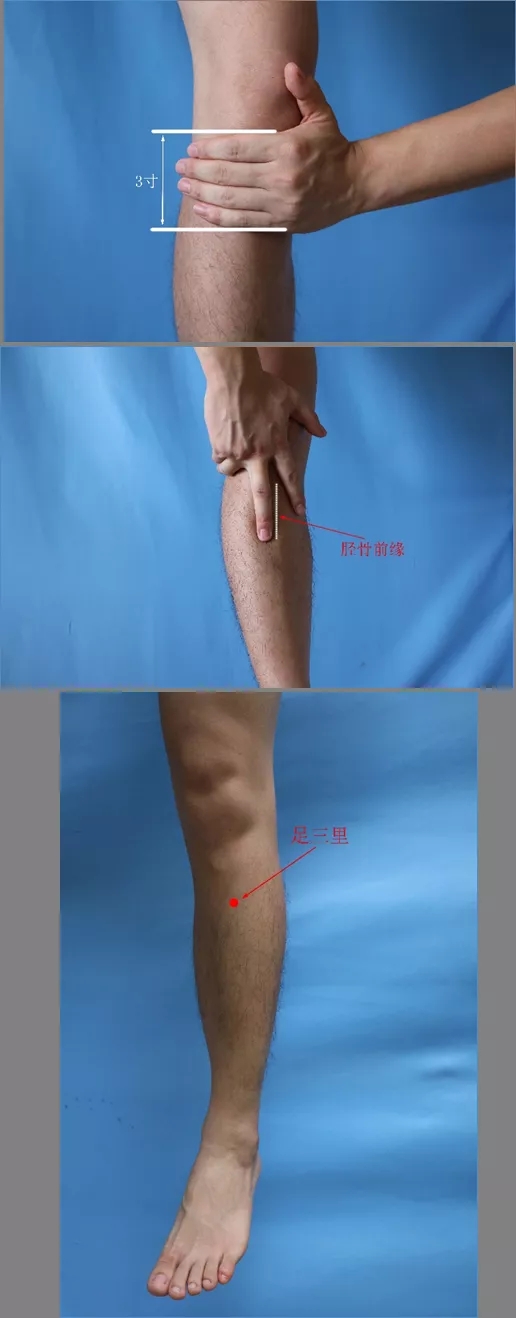

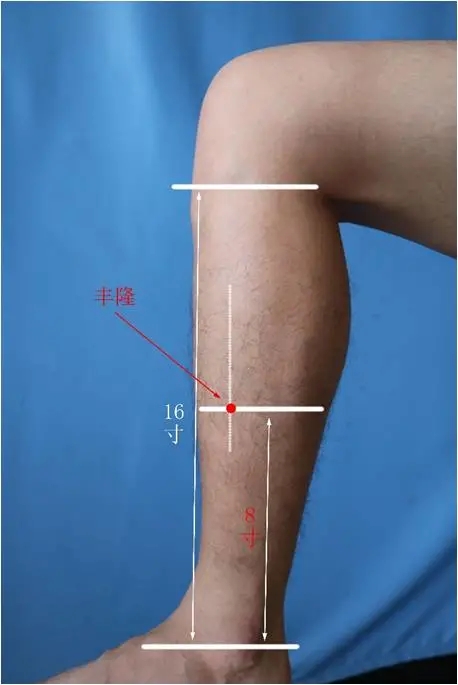

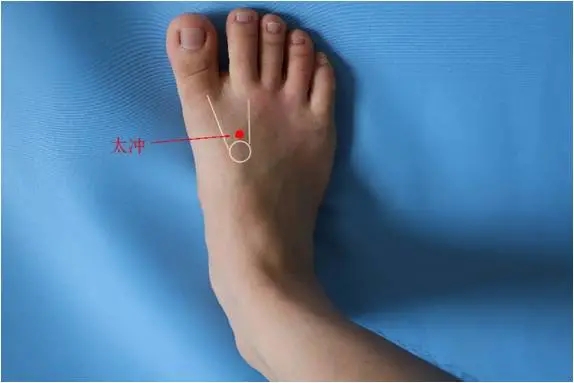

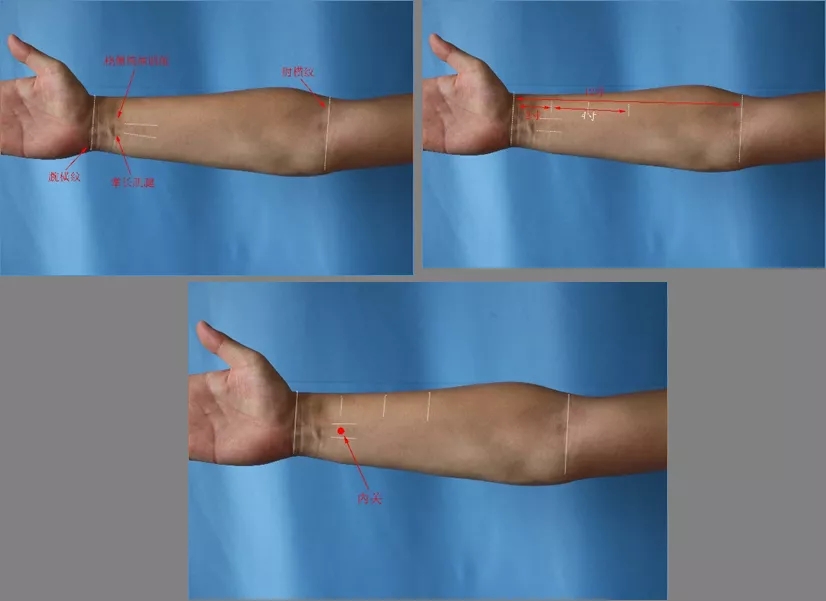

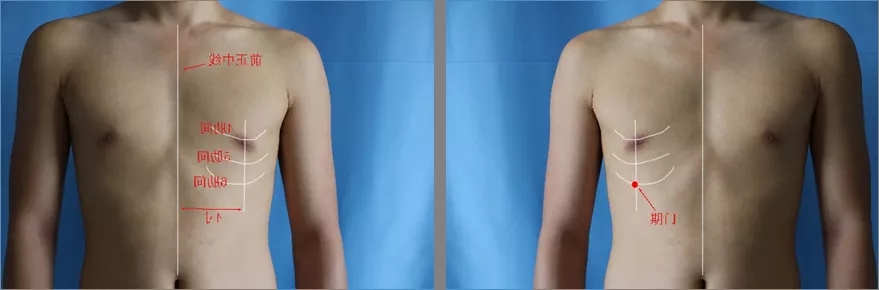

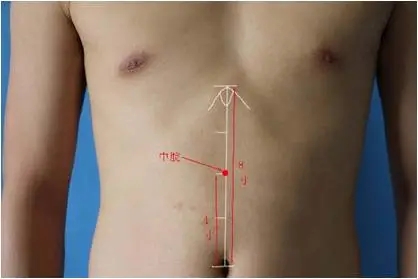

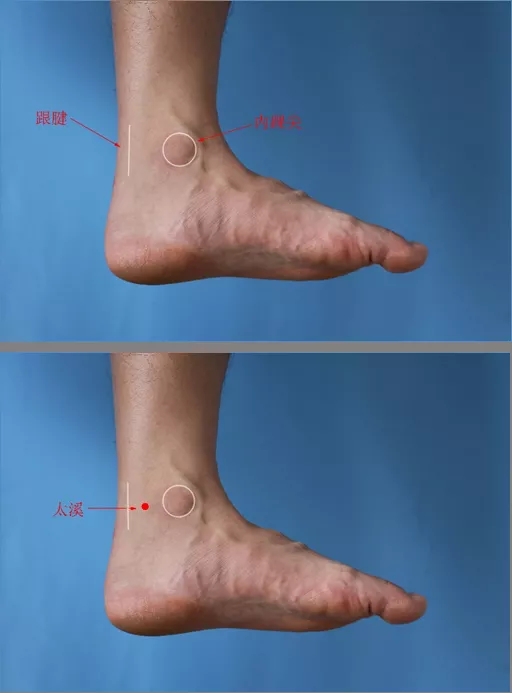

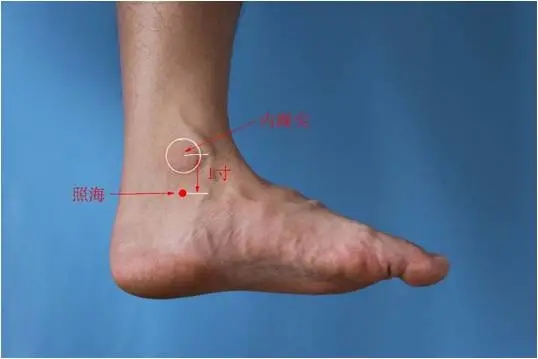

一、甲亢 甲状腺功能亢进症,简称甲亢,是指甲状腺的高功能状态,其特征为甲状腺肿大、基础代谢增加和自主神经系统的失常,以心悸、出汗、进食与便次增多和体重减少为主要症状。临床以弥漫性甲状腺肿伴功能亢进症(Graves病)为多见。本病好发于女性,男女之比约为1:4~6,各种年龄均可发病,但以20~40岁最为常见。 中医将本病归属“瘿气”范畴,是由于情志内伤、饮食及水土失宜,以致气滞、痰凝、血瘀壅结颈前引起的颈前喉结两侧结块肿大的一类疾病。《诸病源候论·瘿候》说:“瘿者,由忧恚气结所生”。七情内伤,禀赋不足是导致本病发生的主要原因。如长期精神抑郁,或突然遭到剧烈的精神创伤,均可使肝的疏泄功能失常,产生肝气郁结,气滞不能运行津液,津液便凝聚成疾,痰气交阻颈前,逐渐形成瘿肿。 二、主要临床症状及诊断 1.体重下降、消瘦,即使是在饭量并未较前减少甚至较前增加的情况下; 2.情绪易激动,可出现紧张焦虑、失眠、烦躁易怒,注意力不集中; 3.持续性心跳过快,通常超过100次/分钟,患者可自觉心悸; 4.多汗、不耐热; 5.大多数患者可有不同程度的甲状腺肿大; 6.可伴随突眼、妊娠剧吐、头晕头痛; 7.血清甲状腺激素(T3、T4)水平增高,促甲状腺激素(TSH)水平降低。 三、中医辨证分型 中医认为“瘿病”以气滞、痰凝、血瘀壅结颈前为基本病机,因此将本病分为以下证型: 1.气郁痰阻证 颈前肿胀,烦躁易怒,胸闷,两胁(侧胸部)胀满,善太息(经常叹气),失眠,腹胀便溏,舌苔白腻,脉弦或弦滑。 2.肝火旺盛证 颈前肿胀,眼突,烦躁易怒,手指颤抖,多汗,面红目赤,头晕目眩,口苦咽干,大便秘结,舌红苔黄,脉弦数。 3.痰结血瘀证 颈前出现肿块,按之较硬或有结节,肿块经久未消,胸闷,纳差(食欲减退),苔薄白或白腻,脉弦或涩。 4.阴虚火旺证 颈前肿大,眼突,心悸汗多,手颤,消瘦,口干咽燥,五心烦热,失眠多梦,月经不调,舌红少苔,脉细数。 四、针灸治疗 中医以理气化痰、化瘀散结为基本治则。针灸治疗主要选用阿是穴、天突、膻中、足三里、丰隆;气郁痰阻加太冲、内关;肝火旺盛加行间、期门;痰结血瘀加中脘、血海;阴虚火旺加太溪、照海。 1.天突 在颈前区,胸骨上窝中央,当前正中线上。 2.膻中 在胸部,横平第4肋间隙,前正中线上。 3.足三里 在小腿前外侧,犊鼻穴下3寸,犊鼻与解溪连线上。 4.丰隆 在小腿外侧,外踝尖上8寸,胫骨前肌的外缘,条口外侧一横指处。 5.太冲 在足背,第1、第2跖骨间,跖骨结合部前方凹陷中,或触及动脉搏动处。 6.内关 在前臂前区,腕掌侧远端横纹上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。 7.行间 在足背,当第1、2趾间,趾蹼缘后方赤白肉际处。 8.期门 在胸部,第6肋间隙,前正中线旁开4寸。 9.中脘 在上腹部,脐中上4寸,前正中线上。 10.血海 在股前区,髌底内侧端上2寸,股内侧肌隆起处。 11.太溪 在踝区,内踝尖与跟腱之间的凹陷中。 12.照海 在踝区,内踝尖下方1寸,内踝下缘边际凹陷处。 操作 1.艾灸 气郁痰阻证与痰结血瘀证可使用艾条温和灸,将艾条的一端点燃,对准腧穴,距离皮肤2-3cm处进行熏烤,局部有温热感而无灼痛为宜,至皮肤红晕为度。每日1次,每次15-20分钟。 2.按摩 腹部穴位可取仰卧位或坐位,用食指、中指、无名指指腹按揉所选穴位(如中脘等),或者四肢穴位用拇指指端点压穴位(如血海、足三里等)。 3.针刺 根据不同证型辨证取穴,针刺深度为0.5-1寸,部分证型可使用温针灸。针刺须由医生亲自操作。 五、注意事项 1.保持生活作息规律,不要熬夜。 2.甲亢患者的基础代谢率增高,所以饮食应该遵从“三高一忌”原则,宜高蛋白、高热量、高维生素饮食;忌食海产品,尤其是海带紫菜等富含碘的食物。另外忌饮浓茶、咖啡等兴奋性饮料,少食辛辣刺激性食物。 3.确诊后在医生指导下积极治疗。 湖南中医药大学针灸推拿与康复学院 常小荣教授团队 撰稿:徐璇 硕士 指导教师:常小荣 教授 延伸阅读

部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。

所有人名和地名均为化名,如有雷同,纯属巧合。

针灸与健康杂志主编:常小荣

收藏

收藏

赞

赞