热带医学的定义

热带医学是一门研究主要发生在热带或亚热带地区的常见感染性疾病以及少量热带地区所特有的非感染性疾病诊治、防控的综合性学科。

按照学科具体功能,又可分为热带病学和热带公共卫生学。前者强调通过研究具体疾病的病因及病理机制而治疗疾病,在热带医学史上为Patrick Manson 等先驱所倡导;后者以Ronald Ross 等人的推动而壮大,通过改进公共卫生而积极控制热带病的流行。

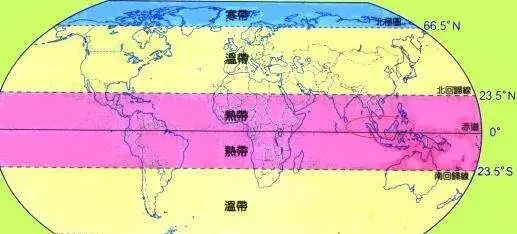

热带医学中所指的热带地区是位于赤道两侧南北纬23° 26 '之间的地带,毗邻热带地区南北纬35° 的地带为亚热带。热带地区约占全球总面积的2/5,人口约占全世界人口的1/3,有地域广、人口多、经济相对落后等特点。热带病多发生于经济水平落后的热带或者亚热带地区,而相应的区域,其经济发展同样受到热带病肆虐的困扰和影响,致使这一区域往往呈现出贫病交加的状况。

在2014 年,全球仍约有1.7 亿盘尾丝虫病患者需要接受治疗;2015 年全球疟疾患者新患病例约2.14 亿例,同年估计死亡病例近50 万。根据WHO 提供的数据显示,全球约有超过10 亿人受被忽视的热带病的影响,每年有近上百万人因此而致伤、致残;特别是在撒哈拉以南的非洲地区,被忽视的热带病一直是当地重要的公共卫生问题。

热带医学的起源及热带医学研究机构的创立

热带地区的人群一直遭受着上述热带病的疾患困扰,但是热带病成为显学而引起主流社会的关注,还要从18~19 世纪的欧洲殖民运动算起。在彼时西班牙、英国、葡萄牙、法国等国家大举入侵非洲、南美洲、亚洲、澳洲等热带地区,导致大量的军政人员、士兵、商人、和宗教文化传播者感染了疟疾、血吸虫病、鼠疫、丝虫病和黑热病等一些当地疾病,粗暴的杀戮和单纯的隔离并不能防止此类疾病的蔓延,最终不得不求助于随行医生。这些随行医生将他们的经验和研究总结成理论并形成科学,关于热带病的研究便起源于此。

在19 世纪末,热带医学作为一个独立的学科成立。此时期,西方国家殖民主义发展处于顶峰,该学科的建立是将其作为“积极帝国主义”战略的一部分,其学科的意义也理所当然是为了那些身处热带殖民地的宗主国人员的健康。也因此,对大多热带医学的内涵而言,地理、地缘是核心概念。当时在有着“热带医学之父”之称的Patrick Manson 的倡导下,于1898 年英国建立了第一个从事热带医学研究和教学的专属机构——利物浦热带医学院,随后又成立了伦敦热带医学与卫生学校。后来这两所研究机构在培养热带医学人才、筹集资金用于发展热带医学研究以及推广研究成果和促进全球热带病研究交流等方面起到了非常重要的作用,这是热带医学发展的里程碑式的事件。随后欧洲其他的国家,如德国、比利时、意大利和塞尔维亚以及荷兰;亚洲的印度、泰国、阿富汗、巴基斯坦以及中国台湾等地都纷纷建立了专门从事热带医学的研究机构。

除此之外,有一些大学还开办了热带医学系,如在美国的杜兰大学、霍普金斯大学和英国的牛津大学等。在亚洲,泰国玛希隆大学的热带医学院是最大的热带医学研究中心,该中心广泛开展了热带医学科研、教学、医疗等工作,对推动东南亚地区热带病防治的发展起到了积极作用。

联合国开发计划署、世界银行和WHO 于1975 年联合成立了热带病培训研究特别规划署,目的是组织全世界热带医学工作者进行热带医学研究和热带病知识培训并提供相应研究经费。但由于热带医学在主要科学大国整合入传统医学教育的努力失败,同时热带医学从重视实践趋向学院化,使热带医学发展遭受挫折;在细菌学取得巨大进展的同时,作为热带医学主要部分的寄生虫学并未出现明显的发展;加之热带医学所具有的昆虫学倾向,与传统的医学教育的性质格格不入,从而使得热带医学发展呈现出巨大的挫折和衰退。

随着经济全球化的推进以及世界政治格局的改变,曾经那些属于热带或亚热带区域的新兴发展中国家越来越具备了重新认识、推动热带医学研究的能力,而现实中越来越频繁的国际人员和贸易往来也使得曾经备受冷遇的热带医学出现了新的发展契机。热带医学在经历了高峰、挫折、衰退、再引起注意的一系列发展阶段后,到现在,曾经带有殖民意味的学科性质,现在其内在属性更多程度上是一门“改善居住在或旅行到热带地区的人的健康和福利的科学”。可以认为,热带医学与军事医学、航天医学等一样是由多学科依据具“四特”概念形成的:特定的“环境”、“人群”、“疾病”和“对抗措施”。

我国热带医学的创立与发展

我国国土幅员辽阔,中国人民同样饱受热带病的折磨。我国疆域中属于热带和亚热带地区主要有:海南、广东、广西、浙江、福建、台湾及江苏南部、云南南部和西南海拔1500m 以下的谷地。随着气候变暖,实质上热带病影响的区域还在扩大,我国长江流域中上游部分地区包括四川、重庆、湖北、湖南、江西部分地区在部分季节也符合热带地区的气象条件。由于长期闭关锁国,科技发展滞后,没有独立发展热带病学的现实基础。

我国热带病学研究及救治的雏形是在像Patrick Manson这样的外国学者和随军医师的帮助下逐步建立起来的。早在1909 年,哈尔滨鼠疫控制中,由英国伦敦热带医学卫生学校的Jackson 和伍连德博士的指导下得到迅速控制,这是有资料记载的热带医学在我国的第一次成功应用。在20 世纪20 年代,在国际协助下,北京协和医学院以及协和医院逐步成立了寄生虫研究机构。再到后来,中华民国在1928 年杭州西湖钱王祠成立了热带病研究所,并在1935 年成立了热带病学会。

新中国成立后,在政府的大力动员和支持下,在像血吸虫、淋巴丝虫、利什曼原虫病、疟疾等热带病的防治实践和理论研究上都取得了巨大的进展,但在学科上,如其他国家和地区的热带医学发展情况一样,热带医学这个名称在我国被取消了,以至于新中国成立后培养的大多数医务人员都不知热带医学为何物。改革开放以来,由于对外交流、国际旅行及军事发展上的需要,热带医学的价值重新被国家和政府重视,近年来相继成立了多所热带医学研究所,这为我国热带医学的临床与科研工作方面均做出了突出的贡献。

热带病的研究进展和现状

随着生命科学理论水平及研究手段的飞速进步,自20 世纪70 年代以来,病原体生物学研究从细胞水平发展到基因水平,对细胞型病原体的抗生素类研发已经达到了成熟阶段,随着药理学先进技术和测试方法的应用,抗生素及化学药物治愈了许多传染性热带病,化学性杀虫剂和消毒剂对节肢动物传播媒介和疫源地病原体进行有效杀灭和消毒,阻断了传播环节,有效防治了传染病。在免疫学领域内则发明了用来预防不同传染病的新疫苗。

我国从1972 年起试用药盐对丝虫病进行防治,收效甚佳。1997 年中国卫生部应WHO 要求,全面总结丝虫病防治经验,印发“中国丝虫病防治”手册,并翻译成英文分寄给有关国家。在21 世纪,免疫预防工作成为了热带病防治工作的一个重要方面。针对危害比较严重的热带病研制重组疫苗、多肽疫苗、DNA 疫苗是目前及今后的研究热点。人类第一个抗寄生虫疫苗已于2001 年10月在巴西注册,它是一种针对皮肤利什曼病的治疗性疫苗,疫苗和治疗药物一起注射。这种治疗性疫苗是一个新的概念,并已经用于肿瘤的治疗。

在WHO 的倡导及多国家政府部门的支持下,非洲锥虫病报告病例数在2014 年报告了3 796 例新发病例,为全球系统数据采集工作开始75 年以来的最低水平;2000 年至2015 年期间,全球危险人群中疟疾发病率下降了37%。同期,全球各年龄组危险人群中疟疾死亡率下降了60%,5 岁以下儿童死亡率下降了65% ;自淋巴丝虫病全球计划启动以来,高危人群中淋巴丝虫病的传播已减少43%。在2015 年获得诺贝尔生理学和医学奖的3 位科学家,他们研究成果相关的疾病正是我们所关注的热带病:疟疾、盘尾丝虫病和淋巴丝虫病。

关于热带病学研究与防治的展望

由于工业化、城镇化以及人口数量的不断发展,伴随着全球气候变暖、旅游业的发展以及对自然疫源地的过度开发和对野生动物的滥杀,这使得热带病流行区域不断扩大,疫情更加复杂。加上全球交通快速便捷及地球村的形成,新发的热带病多呈现出疫情暴发迅猛、传统防控模式难以应对的特点。

在2014 年西非新暴发的埃博拉疫情是1976 年首次发现埃博拉病毒以来发生的最大且最复杂的一次。此次疫情出现的病例和死亡数字超过了所有以往埃博拉疫情的总和,而且首次蔓延到了非洲以外的大陆。2015 年暴发的中东呼吸征冠状病毒疫情(MERS)给亚洲,尤其是韩国带来了巨大的冲击。2016 年暴发于南美洲的寨卡病毒疫情同样对即将举行的体育赛事带来巨大的隐忧。

由上可见,热带病的防治依旧任重而道远,提高热带病的监测水平,建立健全的热带病监测评估体系和网络系统,加强遥感技术和远程医疗技术在热带病疫情防控中的应用势在必行。除此之外,加大对热带病病原体的深入研究,研发预防性和治疗性疫苗;积极探索新发传染病的快速诊断技术;临床部门和公共卫生部门加强沟通协作,不断总结已有经验和教训,改进并完善针对突发疫情的防控策略。对流行区域,加强居民及旅行者的健康教育,普及卫生习惯和防病知识,呼吁社会全体人员参与,将热带病的防控构建成为一个系统的社会工程。这也将是我国热带医学发展的新的策略所在。

发表评论

收藏

收藏

赞

赞