这是 达医晓护 的第 3274 篇文章

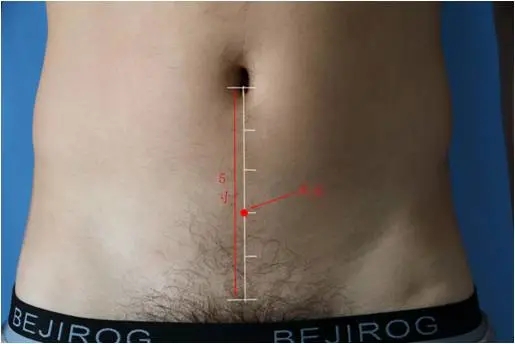

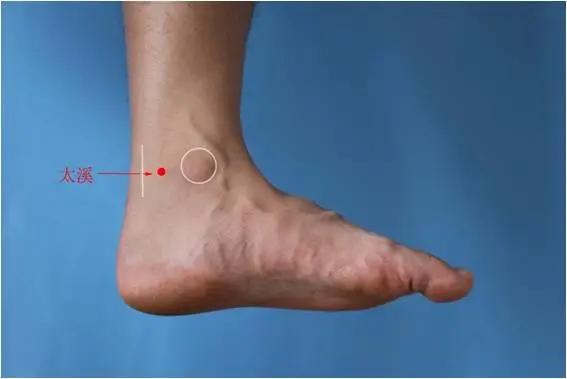

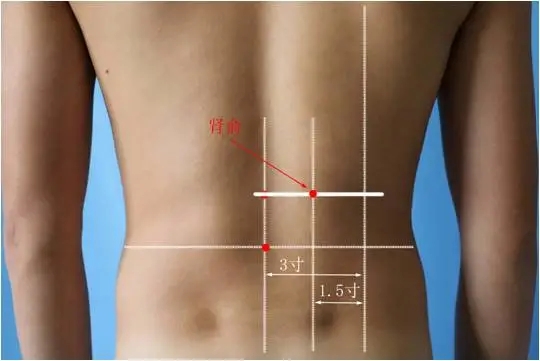

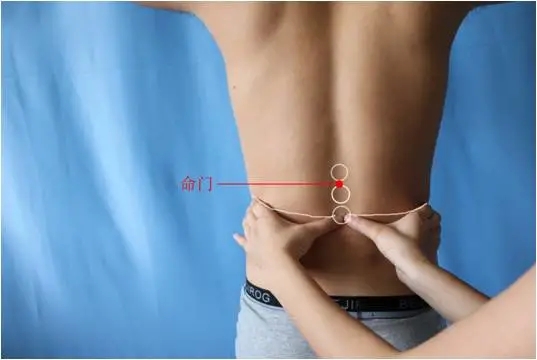

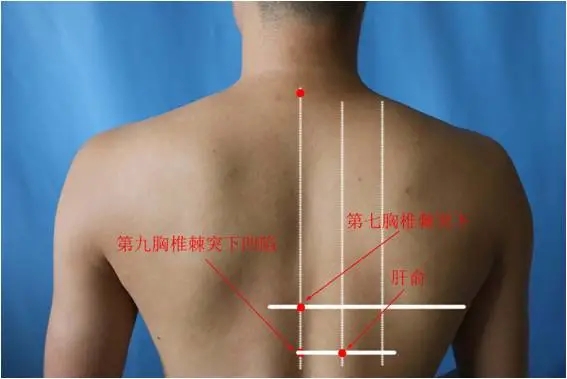

一、概述 月经不调是以月经的周期及经量、经色、经质的异常为主的月经病。临床上有月经先期、月经后期、月经先后无定期等情况,古代文献中分别称之为“经早”、“经迟”、“经乱”。 二、病因病机 月经不调的发生常与房劳多产、饮食伤脾、感受寒邪、情志不畅等因素有关。本病病位在胞宫,与冲、任二脉及肾、肝、脾关系密切。基本病机是冲任失调。 三、辨证要点 1、月经先期 主症:经期提前1-2周,经期正常,连续3个月经周期以上者。 实热:月经量多,色深红,质粘稠。舌红,苔黄,脉数。 虚热:月经量少或多,色红质稠。舌红,苔少,脉细数。 气虚:月经量多,色淡质稀,神疲肢倦。舌红,脉细。 2、月经后期 主症:经期延后一周以上,甚至3-5个月一行,经期正常,连续3个月经周期以上者。 血寒:月经量少,色暗有块,小腹冷痛。苔白,脉沉。 血虚:月经量少色淡,头晕心悸,面白。舌淡,脉细。 肾虚:月经量少,色淡质稀,头晕耳鸣,腰膝酸软。舌淡,苔白,脉沉细。 气滞:月经量少,色暗有块,胸胁小腹胀痛。舌红,脉弦。 3、月经先后无定期 主症:经期提前或延后1-2周,经期正常,连续3个周期以上。 肝郁:经期或前或后,量或多或少,色紫红,有血块,经行不畅,或胸胁、乳房及少腹胀痛,喜太息,苔薄白或薄黄,脉弦。 肾虚:经期或前或后,量少,色淡质稀,头晕耳鸣,腰膝酸软。舌质淡,苔薄,脉沉细。 四、治法与选穴 1、月经先期 治法:清热益气调经。取任脉及足太阴经穴为主。 主穴:关元、三阴交、血海。 配穴:实热配行间,虚热配太溪,气虚配足三里、脾俞。 2、月经后期 治法:温经散寒,补血调经。取任脉及足阳明、太阴经穴为主。 主穴:气海、归来、三阴交。 配穴:血寒配关元、命门;血虚配足三里、血海;肾虚配肾俞、太溪;气滞配太冲。 3、月经先后无定期 治法:疏肝益肾,调理冲任。取任脉及足太阴经穴为主。 主穴:关元、三阴交。 配穴:肝郁配肝俞、太冲;肾虚配肾俞、太溪。 五、腧穴定位与功能 1、关元 定位:在下腹部,前正中线上,当脐下3寸。 功能:补肾培元,温阳固脱。 2、三阴交 定位:在小腿内侧,内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后际。 功能:调理肝、脾、肾。 3、血海 定位:在股前区,髌底内侧端上2寸,股内侧肌隆起处。 功能:化血为气,运化脾血。 4、行间 定位:在足背侧,当第一、二趾间,趾蹼缘的后方赤白肉际处。 功能:疏肝行气。 5、太溪 定位:在足踝区,内踝尖与跟腱之间的凹陷处。 功能:滋阴益气。 6、足三里 定位:在小腿外侧,犊鼻下3寸,犊鼻与解溪连线上。 功能:燥化脾湿,生发胃气。 7、脾俞 定位:在背部,当第11胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。 功能:补益脾气。 8、气海 定位:在下腹部,前正中线上,当脐下1.5寸。 功能:利下焦、补元气、行气散滞。 9、归来 定位:在下腹部,当脐中下4寸,距前正中线2寸。 功能:利水调经。 10、肾俞 定位:在髂后上棘与后正中线之间,适对第2骶后孔。 功能:滋肾阴,补肾阳。 11、命门 定位:在腰部,当后正中线上,第2腰椎棘突下凹陷中。 功能:培元固本、强健腰膝。 12、太冲 定位:在足背,第1、第2跖骨间,跖骨结合部前方凹陷中,或触及动脉波动处。 功能:平肝息风,清热利湿,通络止痛。 13、肝俞 定位:在背部,当第9胸椎棘突下,旁开1.5寸。 功能:调补肝气。 六、治疗 1、艾条温和灸 除月经先期之实热证与虚热证外,其余证型均可使用艾条温和灸,将艾条的一端点燃,对准腧穴,距离皮肤2-3cm处进行熏烤,局部有温热感而无灼痛为宜,至皮肤红晕为度。每日1次,每次15-20分钟。 2、按揉法 腹部穴位可取仰卧位或坐位,用食指、中指、无名指指腹按揉所选穴位(如关元、气海等),或者四肢穴位用拇指指端点压穴位(如三阴交、足三里等);背部穴位可取俯卧位,由家人按揉(如肝俞、肾俞等);所选每穴按揉3-5分钟。 3、针刺 根据不同证型辨证取穴,针刺深度为0.5-1寸,部分证型可使用温针灸。须由医生亲自操作。 七、注意事项 1、改变饮食习惯,少食或不食生冷,注意营养均衡; 2、平时要勤加锻炼,月经期间要保证充足的睡眠; 3、要注意情绪的疏导,精神不宜过于紧张,保持良好的心理状态; 4、针灸疗法对功能性月经不调有显著疗效,若是生殖系统器质性病变引起的月经不调,应该及早就医诊治。 作者:湖南中医药大学针灸推拿与康复学院 常小荣教授团队 撰稿:刘惠娟 硕士 指导教师:常小荣 教授 延伸阅读

部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。

所有人名和地名均为化名,如有雷同,纯属巧合。

收藏

收藏

赞

赞