这是 达医晓护 的第 2856 篇文章

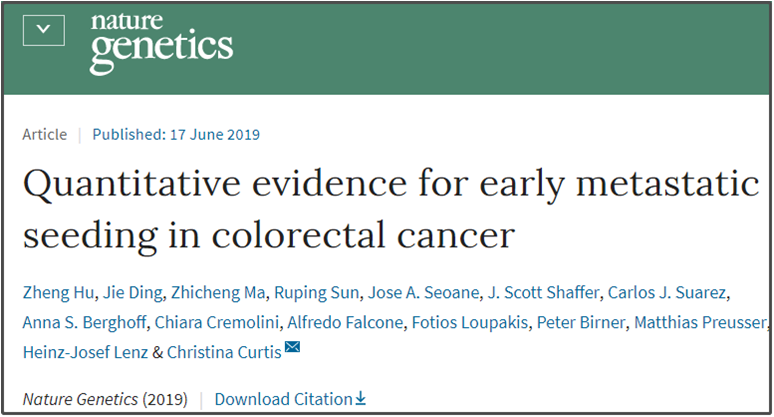

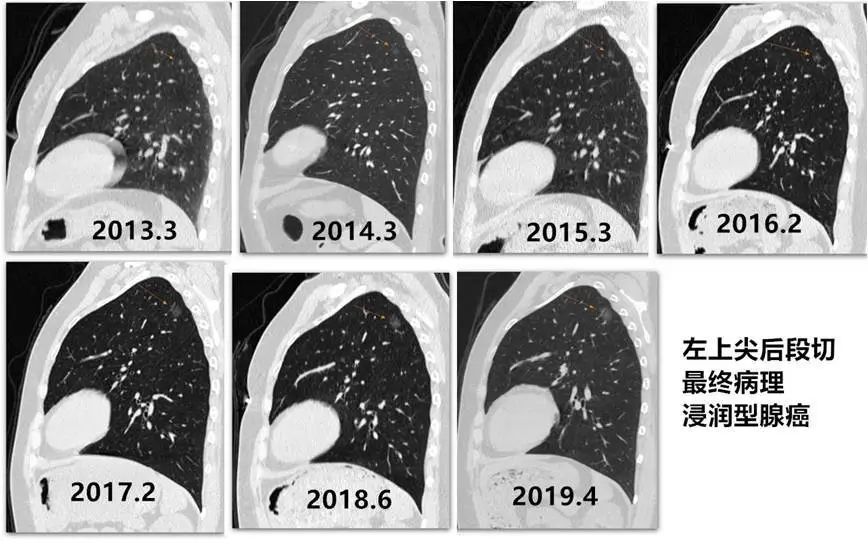

茶水喝完再添,不知不觉,王小二与皇者又把茶叶喝到了无味。王小二不好意思的挠了挠头,皇者您还有啥好茶叶,一并端出来吧。皇者只有再次取出珍藏的红茶,没好气地说,就这有这个了。小二端起就泡,毫无愧疚之感。 皇者沉默半响后道 我想讲的第二点,就是科学认知的不确定性,患者对此几乎一片空白。科研最常见的结果或许不是真相,而是不确定性。与其说科学是知识的积累,倒不如说是识别和处理不确定性的技能。不确定性是生活的一种常态,举个例子,明天下不下雨具有很大的不确定性,你可能也不以为意;但是人们无法接受科学的不确定性,而且往往会要求科学提供明确的答复,比如转基因食品的安全问题,一种疾病能不能被完全治愈的问题。 而面对科学认知的不确定性,对于广大人民群众而言,如何做到实现自己的利益最大化,其实也就是本文标题中戏言的“有利可图”!正确面对科学认知的不确定性,衡量自身的倾向性选择,实现选择利益的最大化。 什么叫科学的不确定性,就是由于缺乏科学知识或不同意现有的科学知识而产生的不确定性。科学既生产确定性,也生产不确定性,但是媒体往往把科学描述成确定性的。 于是当科学的不确定性与受众所需的确定性存在冲突时,受众就会对科学和科研从业者口诛笔伐。就其本质来说,还是因为受众并不了解科学的不确定性。 人类可能渴望绝对的确定性,人类也许渴望有一天获得绝对的确定性,但是1)科学家的本性就是彼此存在着分歧;2)通过找到其他人工作的漏洞,科学家会不断地进步;3)科学家们通过对想法的讨论,并产生一些辩论,以发现下一步应该如何工作;4)科学中存在着分歧很正当;5)在证据不足时,争议会存在,但是随着证据的累积,这些争议会减少。 例如关于医学的各种科学实验研究,都逃不脱统计学意义,P值<0.05,P值<0.01。用P值来证实假设的正确性。然而2019年,发表在《Nature》上一篇文章,三位德高望重的统计学家联名上书,号召科学家放弃追求“统计学意义”,并且停止用统计学中常见的P值作为判断标准。一星期后,该文章得到超过800位科学家的签名同意,其中的核心观点就是呼吁大家接受科学的不确定性。由此可见,任何医学科研文章中的P值<0.05,0.01,只能局限在该文章中的数据内,表现了一个大概率正确的观点,仅此而已。 王小二疑惑问道 实在不好意思,皇者,您说的太深奥了,我真的有点听不懂,也似乎有点懂。提到科学不确定性,再结合您刚才对于磨玻璃结节的转移阐述,我好像有一个问题是结合这两点的,我就是想问:张小三患者从5毫米的原位腺癌发展到纯实性的浸润性腺癌2B期,那么癌细胞的转移一定是在浸润阶段实现的吗?还是仍然存在不确定性?既然转移与癌细胞的数量有关、与癌细胞转移能力有关,那么一定是在后期浸润阶段实现转移成功的吗? 皇者沉声说道 的确,刚才有关科学不确定性的阐述,我有些理论化了,不过没办法,的确科学之不确定性不是三言两语可以讲清楚的。小二你倒是机灵,提的新问题立马就跟科学不确定性扯上了关系。不过这是一个很好的问题,肿瘤的转移取决于癌细胞的数量、质量:数量也就是进入全身脉管系统的数目,量太大的话,免疫系统无法及时消除,最终会形成存活的转移病灶;质量也就是单个癌细胞的转移能力强弱,能力越强,越容易在数量不占据优势的时候存活下来,也就是恶性生物学行为能力的强弱。这很好理解为何实体瘤浸润癌的转移比磨玻璃结节的概率高:小细胞肺癌作为实体瘤的典范,小病灶大转移;纯磨玻璃结节数量少、质量低,即便大病灶,也少转移。 对于张小三患者,证实淋巴结转移的2B期患者,癌细胞的转移成功到底在哪个阶段,我认为,并非总是遵循之前的规律,科学存在不确定性。我们没有证据表明她体内的癌细胞质量低(转移能力弱),也没有证据表明癌细胞究竟是在何时获得了转移成功的能力。也许在原位腺癌的某个阶段,它把握了某种契机,完成了那不可思议、概率几乎为零的突破;也许在微小浸润腺癌的某个阶段,它不懈的努力换来了一线生机的鱼跃;也可能在浸润性腺癌的某个时机,它大摇大摆的率队进入脉管系统生根发芽。科技的局限性,科学的不确定性,让我们只能大概率接近真相,而非绝对。 王小二战战兢兢 大哥,您千万别吓我,我听了您的话,已经在思考我自己的问题了,会不会我原位腺癌切除后也是存在这样转移的概率,好怕。虽然理解科学的不确定性,但是我想总归是极低概率事件吧。 皇者微微一笑 你别担心,科学的不确定性是绝对存在的,但是科学的确定性也是大概率正确的,你把自己放在大概率事件就行了,毕竟从临床数据资料来看,原位腺癌转移这种概率是几乎为零的,为啥不说肯定为零,就是科学存在不确定性的原因。 回到张小三的问题,到底癌细胞的转移发生在哪个阶段,我无法回答,但是我想绝大概率是在浸润性腺癌阶段,极低概率在浸润前阶段。毕竟磨玻璃结节肺腺癌属于惰性肿瘤,相对于实体瘤而言,初期转移的概率更低。 以实体瘤结直肠癌为例,结直肠癌是美国癌症死亡的第二大原因,同样也是中国癌症死亡的主要原因。根据斯坦福大学医学院最新的研究结果显示,高达80%的转移性结直肠癌患者,原发肿瘤灶在尚未有种子那么大(<0.01cm3 )之前,早就已经发生了癌细胞的远处转移! 这项研究的数据基于大约3000例结直肠癌患者,发表在著名医学期刊Nature Genetics上。专家表示,这项发现可以说是十分令人意外的。经过分析,这项研究中的绝大多数转移性结直肠癌患者,原发肿瘤远在临床检出之前就已经开始扩散和转移生长。这意味着癌细胞其实很早就已经获得了转移能力。 这与目前普遍的假设,也就是转移通常发生在进展性原发肿瘤的晚期并不符合。以往科学家们和临床医师认为,随着时间的推移,癌细胞通过逐渐积聚的分子变化获得转移能力。这些变化赋予癌细胞特异属性,并最终使得癌细胞能够从周围组织中逃逸,进入人体的血液循环并在人体新的部位占据位置生长。根据这些观点,转移如果发生的话,应该在原发肿瘤进展过程的相对晚期发生。 更为惊奇的是,这些形成转移的细胞与原发肿瘤灶中更加原始的肿瘤细胞密切相关,并且转移肿瘤也与进化树的主干部分同享早期的驱动突变,而并没有多少其它的驱动因素。这些均表明,这些肿瘤细胞在生长的过程中很早就获得了转移的能力。简而言之,拥有转移能力并非在肿瘤发展后期,而是在很早的初期。 回顾这篇结直肠癌转移的文献,小二你是否如履薄冰?是否害怕自己原位腺癌的转移风险?然而我们要看到磨玻璃结节肺腺癌与结直肠癌的不同之处,理性来看待:磨玻璃结节不是实体瘤,实体瘤在直径2毫米的时候就有可能诱导新生血管长入肿瘤内部,血行转移成为可能;而磨玻璃结节只有在浸润性阶段,才具备血行转移的条件,浸润之前的阶段转移成功的概率几乎为零(进入脉管系统的数量少与质量低的原因,此处“质量低”即是“转移能力的高低”)。然而转移成功究竟发生在没有实性成分的浸润初期、实性成分3毫米、实性成分超过50%等哪个阶段,的确尚不清晰。因此浸润阶段的磨玻璃结节,我们并不推荐继续随访观察,有增大的纯磨玻璃结节,我们也倾向于切除。例如下图的纯磨玻璃结节,6年随访,逐渐变大为12毫米,没有实性成分,病理证实为浸润性腺癌。2020年美国NCCN指南对此大小的纯磨玻璃结节仍然建议随访,因此该指南仅仅是肺癌筛查方面的指南,并没有对于治疗方式时机进行阐述。 然而即便是在不典型腺瘤样增生、原位腺癌、微小浸润腺癌阶段,这些所谓的惰性肿瘤就乖乖地一直在那里沉睡吗?关于这个问题,我们知之甚少,在一篇发表自Nature杂志的高分值文章对肺鳞癌侵袭前的微环境研究探讨了这一点。 作者通过对肺鳞状细胞癌发生过程中基因表达情况的检测,对侵袭前病变组织和肿瘤微环境的基因表达时序改变以及相关细胞定位进行了研究,发现肿瘤微环境的重塑促进了肿瘤的发生发展和转移。 在癌变发生的过程中,免疫释放和免疫抑制在癌症侵袭前相继发生,这些免疫反应的改变对于癌变细胞的发展是非常重要的,肿瘤微环境的重塑对于肿瘤发生转移是决定性的。 简单讲,也就是肺鳞癌中,那些癌前突变的细胞、原位癌的细胞,当它处于浸润前阶段的时候,就已经可以抑制免疫系统,实现免疫逃逸了。这一结论与之前原位癌患者体内可以查到循环肿瘤细胞的结果仿佛相互印证一般。 回到肺部磨玻璃结节,如果该结节是原位腺癌、微小浸润腺癌的话:从临床观察来看,术后5年生存率几乎100%,无复发率几乎100%;从转移风险概率来看,没有侵犯血管淋巴管,进入脉管系统的癌细胞量少、质差,转移成功的概率几乎为零;但从微观免疫环境来看,免疫逃逸正在发生,肿瘤细胞正在缓慢改造四周的微环境,正在以跬步积千里,为癌细胞的发展转移创造条件。 既然肿瘤的免疫逃逸发生在浸润之前,那么这场战争在一开始,患者已经输在了起跑线上,那么如何强健身体,提高自身的免疫力,充满自己的精气神,就成为了首要的任务。是否应该在合适的时机切除病灶,打断癌细胞排兵布阵、改造微环境的步骤?是否磨玻璃结节在很多年后增大变实后,已经完成了微环境的免疫改造,更加适合癌细胞的远处转移?这些疑问也成了很多知识分子患者首先要考虑的问题。然而那些对医学知识、科学不确定性都了解甚少的患者,仅仅关心医生给到自己一个确切具体的回复是开刀还是随访,并非能够深入挖掘出这背后的种种不确定性。 因此,科学具有不确定性,螺旋式上升进展,每当科学家有新的发现,就会有冲击以往的科学思维,甚至颠覆既往的科学结论。也就是说,变化才是唯一的不变。 因此,肿瘤性肺部磨玻璃结节的早诊早治与过度治疗之争,本身就是辩证统一下的矛盾结合体,这个度的选择,取决于科学的不断变化、认知的不断刷新,仁者见仁,智者见智!而从逻辑来讲,肿瘤性磨玻璃结节手术的最佳时机当然是在它转移成功之前;从循证医学证据来讲,原位腺癌与微小浸润腺癌被认为是几乎没有实现转移成功的阶段,也被认为是具备手术切除后5年生存率几乎100%的良好预后。 因此,面对科学认知的不确定性,我们只能采用大概率正确的形式,倾向性的做出选择判断。那么如何让患者自身的利益最大化,真正从“有利可图”的出发点去考虑、斟酌、判断、决策,显然取决于每一位患者对科学认知的程度及理解,千变万化,各不相同。 衷心祝愿每一位患者在就医过程中实现自己的“有利可图”! (未完待续)

审校:上海市肺科医院胸外科 赵晓刚 副主任医师 延伸阅读

部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。

所有人名和地名均为化名,如有雷同,纯属巧合。

发表评论

收藏

收藏

赞

赞