你是否曾被蛇串样水痘疱疹所困扰?蛇串疮一旦发作,会使患者痛苦不堪,尤其是由蛇串疮早期失治误治导致的后遗神经痛更让患者苦不堪言。

中医对蛇串疮的认识

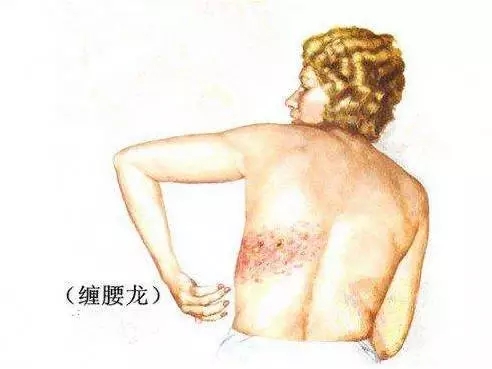

《证治准绳·疡医》 或问:绕腰生疮,累累如珠何如?曰:是名火带疮,亦名缠腰火丹。由心肾不交,肝火内炽,流入膀胱,缠于带脉,故如束带。

《外科大成·缠腰火丹》称此症“俗名蛇串疮,初生于腰,紫赤如疹,或起水疱,痛如火燎。

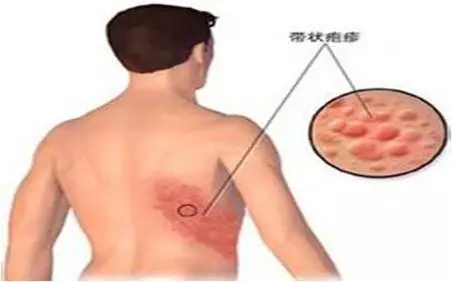

蛇串疮:是一种皮肤上出现成簇水疱,呈带状分布,痛如火燎的急性疱疹性皮肤病。因皮损状如蛇行,故名蛇串疮;因每多缠腰而发,故又称缠腰火丹;本病又称之为火带疮、蛇丹等。多见于成年人,好发于春秋季节。相当于西医的带状疱疹。

蛇串疮起病急骤,发病前常先有轻度的全身症状,如疲乏无力、胃纳不佳、苔薄黄、脉弦数等。患部常有带索状皮肤刺痛是此病的重要特征。皮肤损害多先为带片状的红色斑丘疹,很快即发展成为绿豆到黄豆大小的水疱,3~5个簇集成群,常形成串珠样,聚集一处或数处,多数排列成带状,水疱内液体初起透明,5~6天后转为浑浊,重者有出血点、血疱或坏死皮疹常发生在身体的一侧,颜面部、胸部、腰胁部、大腿内侧等,一般不超过正中线。发生在面部的,病情严重、疼痛剧烈,甚至影响视力和听觉,应特别注意。

蛇串疮的病因病机

本病多为情志内伤,肝郁气滞,久而化火,肝经火毒蕴积夹风邪上窜头面而发,或夹湿邪下注发于阴部、下肢;或感染毒邪,湿热火毒蕴结于肌肤而成。年老体虚者,常因血虚肝旺,湿热毒盛,导致气血凝滞,经络阻塞不通以致疼痛剧烈,病程迁延。总之本病初期以湿热火毒为主,后期则是正虚血瘀兼夹湿邪为患。

辨证论治

肝经郁热:疱疹色鲜红,灼热刺痛,口苦,心烦易怒,大便干结,苔薄黄或黄厚,脉弦数。

脾虚湿蕴:疱疹色淡红,起黄白水疱或渗水糜烂,身重腹胀,大便时溏,苔腻,脉滑。

气滞血瘀:皮疹减轻或消退后,遗留疼痛,放射到附近部位,疼痛不忍,坐卧难安,重者持续数月或更长时间。

针灸治疗:

基本治疗:泻火解毒,清热利湿。

取局部穴位及相应夹脊穴为主。本病疱疹病毒侵害神经根所致,取相应夹脊穴,直针毒邪所积留之处,可泻火解毒,通络止痛。

火针疗法:据文献报道火针治疗带状疱疹急性期起效迅速,疗效确切,副作用小,如需采取该种疗法应在专业医师指导下操作。

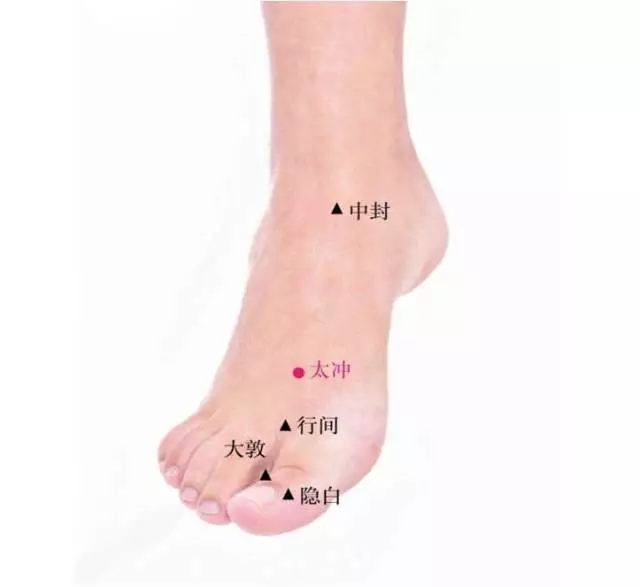

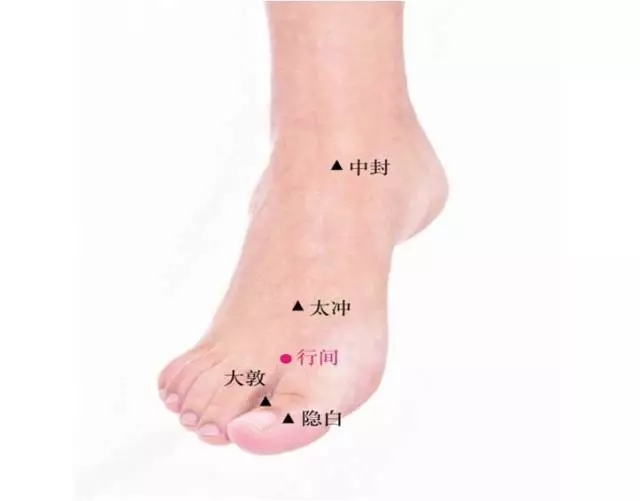

肝经郁热:阿是穴、夹脊穴、太冲穴、行间穴。

脾虚湿蕴:阿是穴、夹脊穴、隐白穴、内庭穴。

气滞血瘀:阿是穴、夹脊穴、血海穴、三阴交穴。

操作

毫针刺:用泻法。

火针刺:于火焰外焰行火针针体加热,待针尖烧至红白后,准确、迅速的刺入疱疹中央,深度约为0.2~0.3cm,针刺完成后将疱液挤出,按压约30s。

为求更加高效,可采取火针配合皮损局部阿是穴围针刺法,即在疱疹局部用火针点刺后用毫针在疱疹的头、尾各刺一针,两旁根据疱疹带大小向中央沿皮平刺。

以上所提穴位

阿是穴:指该处既不是经穴,也不是奇穴,只是按压痛点取穴处。

夹脊穴:第一胸椎至第五腰椎,脊椎棘突下旁开0.5寸。

太冲穴:足背,第一、二跖骨结合部前下方凹陷处。

行间穴:足背,第一、二趾的趾缝间,趾蹼缘后方赤白肉际处。

隐白穴:足拇趾内侧,距趾甲角0.1寸。

内庭穴:在足背,第二、三趾间,趾蹼缘后方赤白肉际处。

血海穴:屈膝,髌骨内上缘上方2寸,当股四头肌内侧头的隆起处。

三阴交穴:内踝高点上3寸,胫骨内侧缘后方。

预后调护

1.发病期间应保持心情舒畅,以免肝郁气滞久而化火加重病情;

2.生病期间忌食肥甘厚味,宜清淡饮食。

3.忌热水烫洗患处,内衣宜柔软宽松,减少摩擦。

4.皮损处应保持干燥、清洁,以防止皮损范围扩大。

针灸与健康杂志主编:常小荣

收藏

收藏

赞

赞