这是 达医晓护 的第 1919 篇文章

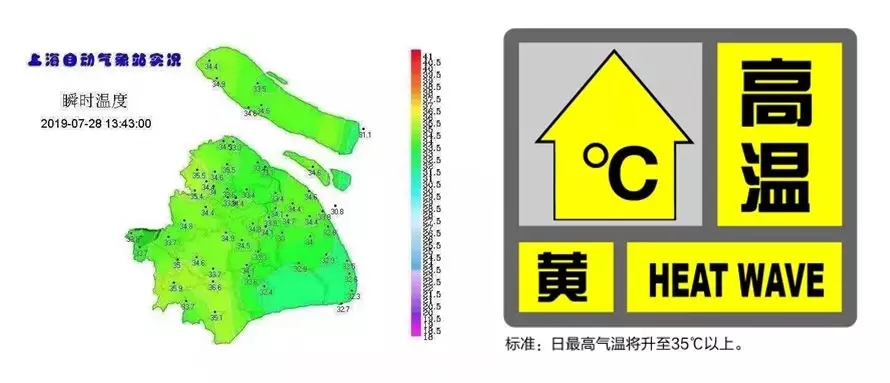

夏日炎炎,全国持续处于高温状态而上海市已连续天发布黄色高温预警,对于长时间室外工作者以及体弱的老人与小孩若处于这样的天气下,就会容易产生热射病(中暑),且可能会严重危及生命。

什么是中暑?

▪热射病(即中暑)是在暑热季节、高温和(或)高湿环境下,由于体温调节中枢功能障碍、汗腺功能衰竭和水电解质丢失过多而引起的以中枢神经和(或)心血管功能障碍为主要表现的急性疾病。

▪根据临床表现,中暑可分为先兆中暑、轻症中暑、重症中暑。

▪易发人群

高温环境下作业的工人、老年人婴幼儿

临床表现

先兆中暑

在高温环境下出现乏力、头痛、头晕、口渴、大汗、胸闷、体温轻度增高等症状。

轻度中暑

上述症状加重,面色潮红,皮肤热,体温>38.5℃,易可面色苍白,脉搏快、弱。

重度中暑

—— 热痉挛

严重的肌肉痉挛伴收缩痛。

好发部位:腓肠肌、腹直肌、肠道平滑肌、膈肌。

发作特点:对称性、痉挛性、阵发性

高温强体力劳动后,多见于青少年。

生理变化:低钠、低氯血钠、肌酸尿症

—— 热衰竭

脱水征象、重者出现循环衰竭

多见于老年人、儿童、未能适应高温环境者

生理变化:低钠、低钾血症

—— 热射病

具有典型表现三联征——高温、无汗、昏迷

其他症状有:剧烈头痛、乏力、头晕、恶心、呕吐、出汗减少;

继而体温上升,出现嗜睡、谵妄、昏迷;

严重时休克、肺水肿、心衰、肝衰、肾衰、DIC(弥漫性血管内凝血)

老年、体弱、慢性疾病患者在连续数天高温后发生

生理变化:血尿RT、肝功、肾功、心肌酶异常

如何预防中暑

一、大量饮水

在高温天气里,不论运动量的大小,都需要增加液体的摄入,不应等到口渴时才喝水。如果需要在高温的环境里进行体力劳动或剧烈运动,至少每小时喝2~4杯凉水(500-1000 ml),水温不宜过高,饮水应少量多次。对于某些需要限制液体摄入量的病人,高温时的饮水量应遵医嘱。

注意:不要饮用含酒精或大量糖分的饮料,这些饮料会导致失去更多的体液。也应避免饮用过凉的冰冻饮料,以免造成胃部痉挛。

二、注意补充盐分和矿物质

大量出汗将会导致体内盐分与矿物质的流失。如果人们不得不从事体力劳动或进行剧烈运动,至少每小时喝2~4杯清凉且不含酒精的液体(500-1000ml)。运动饮料可以帮助人们在流汗的过程中补充身体所需要的盐分与矿物质。如果正在进行低盐饮食,在喝运动饮料或服用盐片之前,应当咨询医生。

三、注意饮食及休息

少食高油高脂食物,饮食尽量清淡。不易消化的食物会给身体带来额外的负担。但要注意,高温环境下人们更需要摄取足够的热量,补充蛋白质、维生素和钙。多吃水果蔬菜。保证充足的睡眠。睡觉时避免电风扇或空调直吹。(少食高油高脂食物)

四、出门做好防晒

在户外,应当尽量选择轻薄、宽松及浅色的服装,并要注意防晒、降温。可以佩戴宽帽檐的遮阳帽,太阳镜,并涂抹SPF15或以上的防晒霜(UVA/UVB防护)。此外,在炎热的夏季,防暑降温药品(如十滴水、仁丹、风油精、藿香正气水等)一定要备在身边,以防应急之用。

五、体弱者要减少出门

老年人体质虚弱,儿童和婴幼儿体温调节功能和散热功能差,是中暑的高发人群。因此应尽量减少外出活动,更要避免长时间在高温环境或烈日下停留和行走(不可将孩子单独留在车内等封闭环境中)

急救原则

一、迅速脱离高热环境到阴凉处,脱去外衣,休息。

二、降温物理降温——饮用清凉含盐分的清凉饮料,并给予冰袋降温。

药物降温——藿香正气水、仁丹,风油精擦太阳穴等

三、若患者已失去知觉,可指掐人中、合谷等穴,使其苏醒。若呼吸停止,应立即实施人工呼吸。

四、对于重症中暑患者,必须立即送医院诊治。搬运患者时,应用担架运送,不可使患者步行。同时,运送途中要注意,尽可能用冰袋敷于患者额头、枕后、胸口、肘窝及大腿根部,积极进行物理降温,以保护大脑、心、肺等重要脏器。

夏季炎热应做好防暑工作,做到及时补水、饮食清淡、充足休息等,如出现不适应采取降温措施,严重者立刻送往医院急救。

作者:市六东院急诊医学科 朱燕燕

延伸阅读

部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。

发表评论

收藏

收藏

赞

赞