这是 达医晓护 的第 1694 篇文章

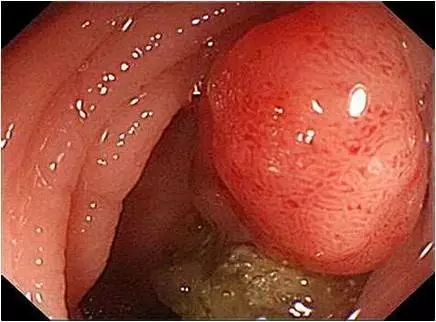

邱常健最近有些大便带血,经常听华太格医生讲科普的他很快意识到自己也许不止是痔疮发作,约了时间来做了个肠镜检查,一查之下发现果然肠道中有个直径4毫米的小息肉。 “华佗哥,我有点慌啊!这个肠道息肉是咋回事儿呢?会不会癌变啊?我还没有女朋友啊,工作才刚刚进入正轨啊……要手术吗?要请多久的假?”邱常健立马脑补了许多可能性,越想越害怕。 华太格医生,人称“华佗哥”,医术高超,热爱科普,有空的时候总喜欢给大家聊聊健康那些事儿。对于邱常健的恐慌,华太格镇定地安抚他:“别害怕,今天我就来给你讲讲肠道息肉的小知识。” 肠道息肉,是我们肠道粘膜上所有隆起性的病变,通俗地说,就是肠道上长了一些肉疙瘩,在病理结果出来前,我们统称为肠道息肉,包括了肿瘤性和非肿瘤性病变。 肠道息肉的发病原因有哪些呢 1、感染 炎性息肉与肠道慢性炎症有关;如溃疡性结肠炎、阿米巴痢疾、肠结核、非特异性直肠炎、晚期血吸虫性肠炎等,可以引起肠黏膜上的息肉状肉芽肿。 2、年龄 结直肠息肉的发病率随年龄增大而增高; 3、胚胎异常 幼年性息肉病多为错构瘤,可能与胚胎发育异常有关; 4、生活习惯 低纤维饮食与结直肠息肉有关;吸烟与腺瘤性息肉有密切关系; 5、基因突变和遗传因素 目前国内外的研究情况表明,腺瘤性息肉的形成与基因突变和遗传因素有密切关系。例如,肠腺瘤性息肉基因(APC)是一种抑癌基因,基因突变会引起家族性腺瘤息肉病变和结肠、直肠癌变。某些息肉病的发生与遗传有关,如家族性非息肉病大肠癌(HNPCC)和家族性腺瘤性息肉病(FAP)等。 肠道息肉有哪些临床表现? 多数大肠腺瘤性息肉起病隐匿,无任何临床症状;少数表现为大便习惯改变、大便带血和黏液,稀便,次数增多,还有不同程度的腹部不适,偶有腹痛、消瘦、贫血等全身症状,极少数大便时有肿物自肛门脱出。 我们怎样发现息肉呢? 1.实验室检查 粪便潜血试验:其诊断意义有限,假阴性较多,阳性者可提供进一步检查的线索。 2.辅助检查 (1)X线检查 X线钡剂灌肠虽能通过钡剂的充盈缺损敏感地发现大肠息肉,但对病变常常不能正确分类和定性。 (2)内镜检查 不仅可直视下观察大肠黏膜的微细病变,而且可通过组织活检和细胞学刷片检查而确定病变的性质,因此是发现和确诊大肠息肉的最重要手段。凡原因未明的便血或消化道症状者,尤其是40岁以上的中老年男性,应注意作进一步检查,以提高大肠息肉的发现率和确诊率。 息肉会发生癌变吗? 首先,我们必须明确一个前提,并不是所有的息肉都会发生癌变。 我们会将肠道息肉分为非肿瘤性息肉和腺瘤性息肉。 非肿瘤性的息肉一般就不会发生癌变,主要包括:1、幼年性息肉:常见于幼儿,大多在10岁以下。常发生直肠内,呈圆球形,多为单发,病理特征为大小不等的潴留性囊腔,是一种错构瘤。2、炎性息肉:又称假性息肉。是大肠黏膜的溃疡在愈合过程中纤维组织增生及溃疡间黏膜下水肿,使正常黏膜表面逐渐隆起而形成。常见于慢性溃疡性结肠炎﹑阿米巴痢疾﹑血吸虫病﹑肠结核等肠道疾病。 腺瘤性息肉是公认的癌前病变。腺瘤性息肉可分为三种类型,管状腺瘤(数量超过80%),绒毛腺瘤(5%~15%),管状绒毛腺瘤(5%~15%)。其中混合型腺瘤也就是管状绒毛腺瘤危险程度更高一些,其次是绒毛状腺瘤。 如果发现了息肉,我们该如何处理呢? 在临床工作中,我们一般会根据肠道息肉的大小、多少、有无并发症和病理性质决定治疗方案: 1、小息肉一般在行结肠镜检查时予以摘除并送病理检查。 2、直径>2cm的腺瘤,尤其是绒毛状腺瘤应手术切除:腹膜返折以下的经肛门局部切除,腹膜返折以上的应开腹切除或在腹腔镜下手术切除。 3、病理检查若腺瘤癌变穿透粘膜肌层或浸润粘膜下层则属于浸润性癌,应按结直肠癌治疗原则处理。腺瘤恶变若未穿透粘膜肌层、未侵犯小血管和淋巴、分化程度较好、切缘无残留,摘除后不必再做外科手术,但应密切观察。 4、炎性息肉以治疗原发肠道疾病为主,炎症刺激消失后,息肉可自行消失;增生性息肉症状不明显,无须特殊治疗。 那会不会有些人比较容易长肠道息肉, 需要特别注意的呢? 确实是有的,高危人群包括:家族成员中有结肠癌或结肠息肉者;长期吃高脂肪、高动物蛋白、低纤维以及油炸食品者;年龄大于40岁。此外,坐的时间越长,患肠息肉的风险也越高。建议这几类人每年做一次电子肠镜、肛门指检、大便隐血等检查,及时发现有癌变倾向的结肠腺瘤。在结直肠癌高发的欧美国家,从40岁开始,就推荐所有人每年对自然排出的粪便做隐血检查,每5到10年做一次完整的结肠镜检查,及早发现。 总而言之: 肠道息肉不是大病,但也是不可忽略的。对于肠镜报告中的息肉,我们既不能置之不理,也无须过分惊慌。正确的做法应当是咨询你的医生,需不需要活检,需不需要治疗,听从医生的建议。当然对于反反复复的息肉生长,一定要注意遗传疾病的可能性,也要注意是否伴有其他疾病。对发现有肠道息肉但暂时不需要特殊治疗的患者,须注意日常饮食,适当添加膳食纤维,并定期做肠镜检查。 我们再回到邱常健的肠道息肉这里,经过诊断原来他这个直径4毫米的小息肉只是一个炎症性息肉,只需要消除肠道炎性刺激,定期复查即可。这下子他终于舒了一口气,放心不少。真是“肠道无小事,查查更健康”啊。 注:本文中所涉及之人物“华太格”与“邱常健”等为笔者虚构形象,科普所用,如有雷同,纯属巧合。 延伸阅读

本文图片来源于相关参考文献

发表评论

收藏

收藏

赞

赞