这是 达医晓护 的第 1527 篇文章

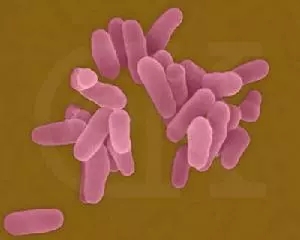

上个月起参加市卫计委组织的医疗援滇任务,赴滇西北某县人民医院,进行为期6个月的医疗援助。彩云之南,高山峡谷,风光壮丽,民风淳朴,但囿于交通不便,当地经济发展滞后,人民群众的健康水平仍有待提高。去的时候,当地正进行肺结核筛查,发现了不少肺结核患者,有的患者结核病灶已播散到肺外器官。作为一个泌尿外科医生,就碰到了一些泌尿系结核的患者。这些患者大多有肺结核的病史,或者有肺结核患者密切接触史,结核杆菌在泌尿系统侵袭繁殖,造成泌尿系组织的破坏。 回想到在上海的工作经历,即使在经济发达地区,仍能碰到泌尿系结核的患者。门诊会遇到一些反复尿路感染的病人,诉有尿频、尿急、尿痛,尿检发现有白细胞,接受抗感染治疗后,症状没有缓解,或者仅仅有轻度缓解,换用其它抗感染药物仍效果不佳,病史和检查也没发现尿路感染有何明显诱因,但经询问发现既往有肺结核史,再查发现尿中结核杆菌阳性,最终诊断为泌尿系结核。可惜的是,其中有些患者,已被当做普通的“尿路感染”治疗多时,疾病发展产生了严重的并发症,例如膀胱挛缩、肾积水、肾功能不全,造成了无法挽回的损失。因此,久治不愈的尿路感染一定要警惕结核的可能! 泌尿系结核的致病菌——结核杆菌 结核杆菌,又称结核分枝杆菌,为细长略带弯曲的杆菌,大小为1~4X0.4μm。分枝杆菌的细胞壁脂质含量较高,特别是有大量分枝菌酸包围在肽聚糖层的外面。分枝杆菌一般用抗酸染色法,以5% 石炭酸复红加温染色后可以染上,若再加用美蓝复染,则分枝杆菌呈红色,而其他细菌和背景中的物质为蓝色。结核杆菌体内含有大量类脂质,占结核菌干重的40%,细胞壁内含量最多,因其富脂外壁的疏水性之故,一般的消毒剂难以渗入,因此对外界环境有异常大的抵抗力。 结核杆菌感染后的组织,显微镜下会发生淋巴细胞浸润、上皮样细胞及巨细胞集聚,典型的组织病理改变为结核结节形成、干酪样坏死、组织纤维化或钙化。泌尿系统组织的这些病理改变就会引发相应的症状,造成相应的后果。 泌尿系结核的临床表现 泌尿系统结核主要表现为进行性加重的尿频、尿急、尿痛,偶伴血尿的慢性膀胱炎症状,有时会有消瘦、乏力、午后低热、盗汗等全身症状。大多数病人在明确诊断为泌尿系结核前都曾被按“泌尿系感染”治疗达数月乃至数年之久,各种抗生素治疗都不能奏效。肾结核典型症状往往首先不在肾脏而在膀胱,故将膀胱称为肾脏的“代言人”。少数病例因较早发生输尿管结核性梗阻,膀胱炎症状可很快消失,尿液实验室检查可无阳性发现,诊断比较困难。膀胱结核发展到晚期,结核病变从膀胱三角区逐渐蔓延到整个膀胱壁,结核结节相互融合并形成溃疡。溃疡广泛侵入膀胱肌层,使膀胱肌层发生严重的纤维化,膀胱肌肉丧失舒张能力,容量缩小,这样就造成膀胱挛缩。这时,病人会有严重的尿频、尿急、尿痛症状,甚至出现尿失禁。结核病变还会影响上尿路,造成输尿管和肾积水、肾功能不全。 临床上不应轻易满足慢性膀胱炎的诊断,特别是对于经久不愈的尿路感染,必须进一步查寻引起慢性膀胱炎的原因,很可能就是结核。诊断需仔细询问既往病史,尿液检查有无抗酸杆菌,并借助现代影像学检查及分子生物学技术,以便早期诊断和治疗。此外,泌尿系统结核是全身结核的一部分,诊断要有整体观,不可轻易满足于泌尿系结核的诊断,要注意全身其它器官有无结核的可能。 泌尿系结核的治疗 一旦诊断为泌尿系结核,应进行抗结核治疗,又称抗痨治疗,常用的药物有异烟肼(INH)、利福平(RFP)、链霉素(SM)、吡嗪酰胺(PZA)、对氨水杨酸钠(PAS)、乙胺丁醇(EMB)。药物治疗应当遵循早期、足量、联合、足期和规律的用药原则。停药标准包括:①全身情况已明显改善,血沉、体温正常;②排尿刺激症状完全消失;③反复多次尿液常规检查正常;④尿浓缩法查抗酸杆菌,长期多次检查皆属阴性;⑤排泄性尿路造影检查病灶稳定或已愈合;⑥尿液培养,动物接种阴性; ⑦全身检查无其他部位结核病灶。而对一些需要手术干预的病例,需要采用药物与手术结合的疗法,手术方式包括切除病变组织和重建泌尿道,原则是尽量保存正常组织和恢复生理功能,如肾切除术、肾部分切除术、输尿管成形术、膀胱扩大术、输尿管膀胱再植术等。 延伸阅读

部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。

泌尿疾病那些事儿主编:王伟

发表评论

收藏

收藏

赞

赞