随着人们对“治未病”的广泛重视和对针灸治未病研究的不断深入,针灸以其独特的防治疾病的特色在“治未病”领域中占有越来越重要的地位。

渊源

“治未病”一词最早来源于《黄帝内经》,在两千年以前的《素问·四气调神大论》就已经提出了“治未病”的主张 :“是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎。”它为中医预防医学奠定了最初的基础。治未病,顾名思义就是预先采取措施,防治疾病的发生、发展与传变。“治未病”理论精髓包含三个方面的基本意义,即防病于未然,治病于初始,既病防传变。中医历代医籍中记载了大量关于治未病理论,并把治未病看作是治病的最高境界。

机理

扶助正气是治未病之根本。任何一种疾病的发生,都是正气和邪气相互斗争的过程,表现为“邪气盛则实,精气夺则虚。”所以预防疾病的发生也必须从这两方面着手:一是扶助正气,提高机体的抗邪能力;二是防止病邪的侵袭。当代实验研究证实了针灸可在不同程度上通过对机体细胞免疫、体液免疫等方面产生作用,来调节神经、内分泌和免疫功能,提高机体免疫力,从而增强人体的正气,发挥未病先防的作用。

应用

本文将从在临床中常应用的且疗效肯定的几类疾病进行阐述:

1)预防慢支、哮喘

治法:宣肺通气,止咳化痰

处方:肺俞、脾俞、膏肓俞、肾俞、天突、定喘、尺泽

操作:肺俞、脾俞、膏肓俞、肾俞穴常采用温和灸,天突、定喘穴常采用穴位贴敷,余穴可采用针刺(指压、按揉法亦可)

2)预防心脑血管疾病

治法:疏经通络,行气活血,养心安神

取穴:百会、内关、神门、通里、三阴交、心俞、足三里

操作:心俞、 足三里、三阴交采用穴位贴敷或温和灸、百会采用温和灸、余穴可采用针刺(指压、按揉法亦可)

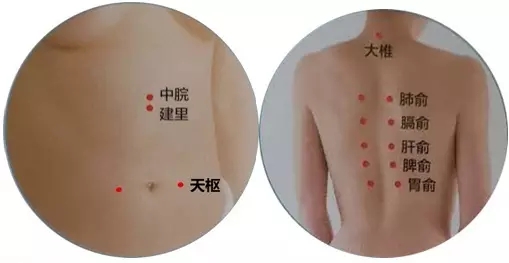

3)预防消化疾病

治法:补中益气,健脾和胃

取穴:中脘、建里、天枢、足三里、脾俞、胃俞

操作:均可采用穴位贴敷或温和灸

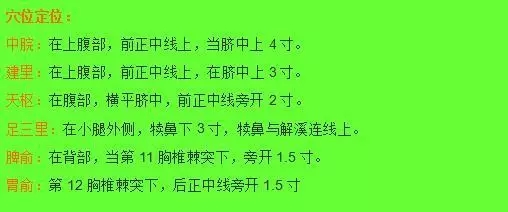

4)抗疲劳,调整亚健康

治法:疏肝理脾,补益心肾,健脑养神,消除疲劳

取穴:百会、印堂、神门、内关、太溪、太冲、三阴交、足三里

操作:百会、三阴交、足三里采用穴位贴敷或温和灸,余穴余穴可采用针刺(指压、按揉法亦可)

常用的操作手法

1.指压、按揉法:患者取仰卧位,腹部穴位可用食指、中指、无名指指腹按揉所选穴位(如关元、天枢等),或者四肢穴位用拇指指端点压穴位(如三阴交、足三里等);背部穴位可取俯卧位,由家人压揉(如肝俞、肾俞等);所选每穴按揉1-2分钟,以局部酸胀为度。最后用手掌揉腹5分钟左右,使腹部有温热感。

2.灸法:采用艾条灸、艾柱灸、艾灸盒等常规灸法施灸,每穴每次3-5分钟,以局部潮红、有温热感为度。

3.穴位敷贴:由常小荣教授团队研发的代替传统艾灸的高科技产品—艾灸贴,它融合了药物精油、中药、艾草等的功效,方便易行,效果稳定,贴于所选穴位,每日更换一次即可。

总之,针灸治未病是依据中医“治未病”理论,选择一定的时机,应用各种针灸方法刺激机体一定的腧穴,人为地激起机体适度应激的一种有效方法,它通过增强机体的抵抗力和耐受力而达到防病保健的目的。具有丰厚的中医理论基础,其防病保健作用肯定。

收藏

收藏

赞

赞