这是 达医晓护 的第 1375 篇文章

长期以来,我国治疗的肿瘤患者以中、晚期居多,肿瘤易转移,治愈率不高。虽然对早期肿瘤疗效较好,但仍有相当一部分患者难以治愈。肿瘤治疗的关键在于早期发现、早期治疗。目前医院诊断早期肿瘤主要是靠影像学、细胞学和内镜初筛,但患者往往是在具有明显病症后才得以确诊。随着新技术、新方法的出现,人们已经开始诊断出更早期的肿瘤,包括肿瘤发生前的相关病变。

发展到恶性肿瘤要经过数年

研究发现,相同类型的肿瘤在不同个体之间有很大差异,几个基因异常改变的简单叠加难以解释人类肿瘤的发生、发展及其复杂的临床表现。近年来大规模的人类肿瘤基因研究资料提示,是细胞生长、分化等通路基因群网络系统功能的异常驱动正常细胞向癌细胞发展,其异常程度及复杂性决定肿瘤的恶性表型及个体差异,因此,可以认为肿瘤是一种细胞增殖及分化异常的分子网络病。

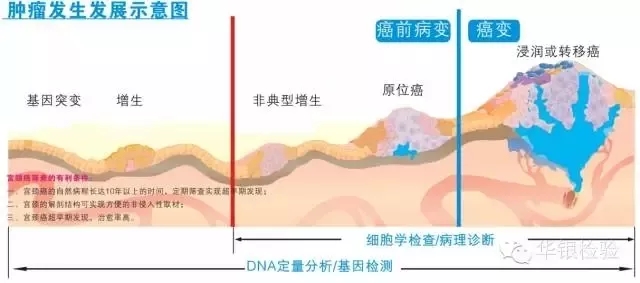

从正常细胞发展到恶性肿瘤常常需要经过数年到数十年的时间,其间细胞的结构与功能发生了一系列改变,一般称之为癌变。在癌变之前是否有癌前病变阶段?如果存在,它与癌变有什么联系与区别?控制癌前病变的发生与发展,能否最终达到控制肿瘤的目的?这些问题是当前肿瘤研究的热点课题。

癌症发生和癌前病变关系密切

恶性肿瘤种类复杂,目前还不能说癌前病变是所有肿瘤发生的必经阶段。但大多数上皮性恶性肿瘤均已发现有相关的癌前病变,而间叶性恶癌前病变和癌前疾病性肿瘤癌前病变目前尚在探索中。

临床观察表明,癌前病变与相应的癌发生率增高有密切关系。癌变是一个多阶段的发展过程,从正常细胞到癌之间有一个癌前病变阶段,大约需要10到30年。癌变过程的长短不仅取决于癌变部位、致癌因素的强弱,而且与个体的易感性及免疫功能密切相关。

癌前病变具有一定的可逆性。如宫颈原位癌的检出率要明显高于侵袭性癌,也就是说有相当一部分原位癌不会发展成侵袭性癌。正如前面所说,许多癌前病变是会消退的。

控制癌前病变有效降低死亡率

人类肿瘤发生是机体易感性和外环境因素共同作用的结果,外环境因素起主要作用,它促使癌前病变的发生,因此肿瘤是可以预防的,对癌前病变的防治将成为肿瘤防控战略前移的关键,对肿瘤的病因研究、预防和监测均有重要应用价值。

癌前病变的转归可以作为肿瘤化学预防的重要标志,在肿瘤预防中具有重要应用价值。大量研究表明,控制癌前病变可以降低肿瘤的发病率、死亡率。1950年以来,巴氏涂片检测宫颈癌前病变加上外科切除病变,使宫颈癌死亡率下降 70%。而未实施这项措施的国家,宫颈癌仍然是妇女患肿瘤死亡的主要原因。

要研究和确定易发展成恶性肿瘤的高危癌前病变,而对低危癌前病变不必过度筛查,对预后非常好、长期为惰性病变的肿瘤也要避免过度筛查、诊断和治疗,把它们和预后不好的病变区分开来。这样可以更有针对性地提高肿瘤早诊、早治效率,对于控制恶性肿瘤的发生有重要的临床意义。

未来癌前病变研究的三个重点

1、癌前病变及相应肿瘤发展的临床研究

只有通过临床发展规律和组织资源的分析研究,才可能找出与癌变密切相关的高危癌前病变。临床研究是癌前病变研究中最重要、最艰巨的战略部分,是成败的关键。

2、利用高通量、整合分析新技术平台

利用这一平台可系统分析癌前病变及相应肿瘤组织的DNA-RNA-蛋白质-染色体-细胞-宿主的综合变化。肿瘤是一种细胞增殖及分化异常的分子网络病,只有从系统生物学角度分析由癌前病变到肿瘤发展过程中基因分子网络系统的异常变化,结合其临床发生、发展规律,才能找出易发展成肿瘤的高危癌前病变,实现肿瘤早期防控。

3、生物信息高新技术的研究

当代生命科学研究中的交叉学科——生物信息学技术在人类基因组学研究中发挥了重要作用,在未来包括肿瘤在内的生命科学研究中,将发挥更大的不可替代的作用。

部分图片摘自网络,如有侵权请告知,予以删除。

菁菁校园杂志执行主编:吴丛欢

发表评论

收藏

收藏

赞

赞